「施工管理の仕事はきついけど、今転職しても大丈夫だろうか…」

そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着いた方に朗報です。

2024年に施工管理の求人倍率が8.56倍という歴史的な高水準を記録し、転職市場は空前の売り手市場となっています。あなた1人に対して8社以上が「来てほしい」と求人を出している今、年収アップや労働環境改善を実現する絶好のチャンスです。

本記事では、この好機を活かす具体的な転職戦略、失敗しない企業選びのポイント、経験別の成功ステップまで徹底解説します。

- 施工管理の求人倍率8.56倍が意味する転職市場の実態と今後の見通し

- 年収アップを実現する5つの具体的転職戦略

- ホワイト求人の見極め方と地域別の最適な転職アプローチ

1.施工管理の求人倍率とは?基礎から理解する転職市場

施工管理の求人倍率8.56倍という数字が、転職活動にどんな影響を与えるのか。まずは基本的な知識から、この異例の売り手市場の実態を理解していきましょう。

求人倍率8.56倍が意味することをわかりやすく解説

有効求人倍率で見る転職の有利さ

全職種平均

1.25倍

1人に対し

約1社の求人がある状態

建築施工管理

8.56倍

あなた1人に対し

8社以上が求人を出している状態

もし10社の面接を受けたら…?

全職種平均なら…

内定は1〜2社が良いところ

施工管理なら!

内定は5〜6社の可能性も

求人倍率とは、求職者1人あたりに対して何件の求人があるかを示す指標です。厚生労働省が発表する有効求人倍率は、ハローワークに登録されている月間有効求職者数を月間有効求人数で割って算出されます。

厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「job tag」によると、2024年の建築施工管理技術者の有効求人倍率は8.56倍とのことです。これは、施工管理の仕事を探しているあなた1人に対して、8社以上の企業が「ぜひ採用したい」と求人を出している状態を意味します。

この数字がどれほど異例かは、全職種平均と比較すると一目瞭然です。同年の全国平均有効求人倍率は1.25倍、つまり、施工管理の求人倍率は平均の約7倍という圧倒的な水準なのです。

10社の面接を受けたとします。全職種平均なら1〜2社から内定が出れば良い方ですが、施工管理の場合は5~6社の企業から「来てください」とオファーを受ける可能性が高いのです。これは選ぶ立場になれる転職活動を意味し、条件交渉も有利に進められます。

参考:建築施工管理技術者 – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)

参考:2024年の有効求人倍率1.25倍、3年ぶりに低下 失業率は2.5% |日本経済新聞

施工管理の求人倍率は過去5年で右肩上がり

「施工管理」の求人数推移と転職者数推移

施工管理の求人市場は、ここ数年で劇的な変化を遂げています。リクルートの調査によると、2016年を基準とした場合、2023年の施工管理職の求人数は5.04倍に増加しました。転職者数も3.84倍に伸びていますが、求人の増加ペースに追いついていない状況です。

さらに注目すべきは、この傾向が一時的なものではないということです。2019年に2.57倍だった求人数は、2021年に3.31倍、そして2023年には5.04倍と、着実に増加を続けています。2025年の現在も、この高水準は維持されており、建築施工管理技術者の有効求人倍率は8.56倍という過去最高レベルに達しています。

参考:建設業界に迫る「2024年問題」「施工管理」求人、2016年比で5.04倍に増加 | 株式会社リクルート

2.いま施工管理の求人倍率が高い理由

求人倍率8倍超という異例の状況は、偶然ではありません。建設業界を取り巻く構造的な変化が、この深刻な人材不足を生み出しています。5つの主要因を詳しく見ていきましょう。

インフラ老朽化と都市再開発で建設需要が拡大中

高度経済成長期の1960〜70年代に建設された道路、橋梁、トンネルなどのインフラが、建設から50年以上を経て一斉に更新時期を迎えています。

国土交通省の調査によると、建設後50年以上経過するインフラの割合は急速に増加しており、今後10年間で大規模な補修・更新工事が必要となります。

さらに、都市部では大規模な再開発プロジェクトが進行中です。東京、大阪、名古屋などの主要都市では、老朽化したビルの建て替えや複合施設の開発が相次いでおり、施工管理技術者の需要を押し上げています。

リニア中央新幹線プロジェクトも本格化しており、長期にわたる安定した雇用機会を生み出しています。

このような建設需要の高まりは、あなたにとって大きなチャンスです。大型プロジェクトに携わる経験を積めるだけでなく、企業間の人材獲得競争により、待遇面でも有利な条件を引き出しやすくなっています。

参考:社会資本の老朽化の現状と将来 – インフラメンテナンス情報|国土交通省

業界全体の高齢化で若手・中堅の価値が急上昇

建設業就業者の平均年齢の推移

建設業界全体が深刻な高齢化に直面しています。国土交通省のデータによると、建設業就業者の平均年齢は年々上昇しており、令和3年時点で55歳以上の就業者が全体の3割以上を占めています。一方、29歳以下の若年就業者の割合は約1割にとどまっています。

この状況が何を意味するかというと、ベテラン層が大量に退職する時期が目前に迫っているということです。経験豊富な技術者が現場を去ることを見越して、20代から40代の若手・中堅技術者の需要が急激に高まっています。

実際、近年の建設業界では「経験年数が浅くても、意欲と基本的なスキルがあれば採用したい」という傾向が強まっています。かつては「最低でも5年以上の経験」を求める企業が多かったのですが、今は経験3年未満でも十分に転職市場で評価される状況です。

20代、30代、40代であれば、それだけで大きなアドバンテージがあります。企業は長期的に活躍してくれる人材を求めており、若手・中堅層への投資を惜しまない姿勢を見せています。

2024年問題で人材確保が企業の最重要課題に

これまでの働き方

長時間労働で工事量をカバー

2024年4月の規制適用後

法律で残業時間の上限が設定

これまで2人で進めていた工事も… ➡ 同じ量をこなすには3人が必要に!

2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。これにより、これまで認められていた長時間労働ができなくなり、同じ工事量をこなすためには、より多くの人員が必要になりました。

例えば、これまで2人の施工管理技術者で月80時間の残業をしながら進めていた工事を、残業時間を月45時間以内に抑えるとなると、単純計算で3人の技術者が必要になります。このように、法規制の変化が人材需要を直接的に押し上げているのです。

企業側もこの状況を深刻に受け止めており、採用活動に本気で投資しています。採用広告費の増額、人材紹介会社の積極活用、採用プロセスのスピード化など、あらゆる手段を講じて人材確保に取り組んでいます。

同時に、労働環境の改善にも本格的に着手する企業が増えています。ICTツールの導入による業務効率化、週休2日制の導入、有給休暇の取得推進など、働きやすい職場づくりが進んでいます。これは、転職を考えるあなたにとって追い風となる変化です。

参考:建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト はたらきかたススメ|厚生労働省

国家資格保有者は特に引く手あまたの状況

施工管理技士の国家資格を持っている方は、さらに有利な立場にあります。

建設業法では、一定規模以上の工事を請け負うために、営業所や工事現場に有資格者を配置することが義務付けられています。また、経営事項審査において、技術者の数や資格のレベルが評価点に直結するため、企業は有資格者の確保に必死です。

1級施工管理技士の資格があれば、大規模工事の現場を任される立場になれるため、年収も大幅にアップします。2級施工管理技士でも、中小規模の工事現場で主任技術者として活躍でき、市場価値は高いといえます。

そして、資格取得を支援する制度を整えている企業も増えています。受験費用の補助、勉強時間の確保、合格時の報奨金など、資格取得を後押しする環境が整いつつあります。現在資格を持っていなくても、転職先でサポートを受けながら取得を目指すことも十分可能です。

未経験可の求人が16.55倍に急増している背景

リクルートの調査によると、建設業界の「未経験も可」とする施工管理の求人は、2016年から2023年にかけて16.55倍に急増しています。これは、企業の採用戦略が大きく転換していることの表われです。

従来、建設業界は即戦力となる経験者の採用に注力してきました。しかし、経験者の絶対数が不足している現状では、未経験者を採用して育成する方向に舵を切らざるを得なくなったのです。

企業側も、未経験者の育成体制を整えています。OJT制度の充実、メンター制度の導入、資格取得支援プログラムの提供など、未経験者が段階的にスキルを身につけられる環境が用意されていることが多いのです。

特に、営業職やマネジメント職での経験がある方、コミュニケーション能力やPCスキルに自信がある方は、異業種からの転職でも高く評価されます。施工管理には、技術的な知識だけでなく、多様な関係者との調整力やプロジェクト管理能力が求められるため、他業種で培ったスキルが活かせるのです。

30代前半までであれば、未経験からのキャリアチェンジは十分に可能です。今こそ、施工管理という安定した専門職に挑戦する絶好のタイミングといえるでしょう。

参考:建設業界に迫る「2024年問題」「施工管理」求人、2016年比で5.04倍に増加 | 株式会社リクルート

▼あわせて読みたい

未経験から施工管理への転職を成功させる7つのステップと、採用担当者に刺さる志望動機の作り方を詳しく解説しています。

3.施工管理への転職で年収アップを実現する5つの戦略

売り手市場を最大限に活かすには、戦略的なアプローチが必要です。年収アップを確実に実現するための具体的な戦略を、5つのステップで解説します。

【戦略1】自分の市場価値を正確に把握する

年収アップを実現する3つのステップ

STEP 1

年収診断ツールを活用

STEP 2

実績を棚卸しする

STEP 3

強みを言語化し準備

年収アップを実現する第一歩は、自分の市場価値を正確に知ることです。経験年数、保有資格、担当してきたプロジェクトの規模、マネジメント経験の有無などによって、相場は大きく異なります。

次に、自分のスキルセットを棚卸ししてください。

「建築施工管理で5年の経験があります」

- マンション新築工事を3件、改修工事を5件担当

- 最大20億円規模のプロジェクトで現場所長を経験

- BIM/CIMソフトの実務経験あり

「建築施工管理で5年の経験」だけでなく、「マンション新築工事を3件、改修工事を5件担当」「最大20億円規模のプロジェクトで現場所長を経験」「BIM/CIMソフトの実務経験あり」など、具体的な実績を書き出します。

これらの強みを言語化し、面接でしっかりアピールできるよう準備しておくことが重要です。「何となく5年やってきました」ではなく、「こういう案件を担当し、こういう成果を出してきました」と具体的に説明できれば、採用担当者の評価は大きく変わります。

【戦略2】複数の求人を比較して条件交渉の材料にする

年収アップの鉄則:複数企業への同時応募

1社だけの応募だと…

比較対象がなく、

提示された条件を飲むしかない…

3〜5社へ同時に応募すると!

各社の条件を比較検討し、

最も良い選択ができる!

年収アップを実現するには、必ず複数の企業に同時並行で応募することが鉄則です。最低でも3〜5社の選考を同時に進めることで、条件を比較検討できる状況を作り出します。

A社から年収550万円のオファーを受けた場合、それをB社に伝えることで「当社では600万円を提示します」と上乗せしてくれる可能性があります。企業側も優秀な人材を逃したくないため、他社の条件を上回る提示をしてくることが多いのです。

ただし、条件交渉は慎重に行う必要があります。強気すぎる態度は逆効果ですが、遠慮しすぎて自分を安売りする必要もありません。「御社で長く働きたいと考えており、できれば〇〇万円程度を希望します」というように、前向きな姿勢を示しながら希望を伝えましょう。

焦らず比較検討する時間的余裕を持つことも大切です。「今週中に決めてください」と急かされても、「他社の選考結果を待ってから総合的に判断したい」と伝えて構いません。求人倍率8倍超の市場では、企業側もある程度待ってくれるケースが多いのです。

▼あわせて読みたい

施工管理の平均年収は632万円ですが、地域や企業規模によって大きく変動します。年収1,000万円を目指すための具体的な戦略を知りたい方はこちらをご覧ください。

【戦略3】建設業界特化の転職エージェントを活用する

年収交渉を有利に進める

建設特化型エージェントを活用する3つのメリット

1. 非公開求人への

アクセス

2. リアルな内部情報を

入手

3. プロによる

年収交渉の代行

年収交渉を有利に進めるには、建設業界に特化した転職エージェントの活用が効果的です。業界専門のアドバイザーは、各企業の給与体系や交渉の余地を熟知しており、あなたに代わって年収交渉を代行してくれます。

建設・建築領域に特化した転職エージェントには、いくつかのメリットがあります。第一に、非公開求人へのアクセスです。優良企業の好条件求人は、一般には公開されず、信頼できるエージェント経由でのみ紹介されることが多いのです。

第二に、企業の内部情報を事前に入手できる点です。実際の残業時間、有給取得率、社風、上司となる人物の人柄など、求人票には載っていない情報を教えてもらえます。これにより、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

第三に、年収交渉の代行です。自分で年収交渉をするのは気が引けるという方でも、エージェントが間に入ることで、より高い年収を引き出せる可能性が高まります。エージェントは交渉のプロであり、企業側も慣れているため、スムーズに話が進みます。

利用は基本的に無料です(企業側が手数料を負担する仕組み)。複数のエージェントに登録して、より多くの選択肢を得ることをお勧めします。

▼あわせて読みたい

自分に合った転職エージェントを見つけるために、建設業界に特化した主要エージェント12社の特徴や強みを詳しく比較しませんか?

【戦略4】保有資格をフル活用してアピールする

資格を活かして年収アップ:施工管理技士のキャリア戦略

【保有者】

資格の活用実績を示す

【強み】

関連資格で知識の幅をアピール

【未取得者】

資格取得支援が手厚い企業を選ぶ

施工管理技士の資格は、年収に直結する最も重要な要素の一つです。面接では、資格の有無だけでなく、その資格をどう活かしてきたかを具体的に説明しましょう。

「1級建築施工管理技士の資格を活かし、15億円規模のマンション新築工事で監理技術者として従事しました」というように、実務での活用実績を示すことが重要です。

施工管理技士以外の関連資格も評価されます。建築士、安全管理者、技術士など、複数の資格を持っていることは大きな強みです。幅広い知識を持った人材として、より高い年収を提示される可能性が高まります。

まだ資格を持っていない方は、入社後の資格取得支援制度の充実度を企業選びの基準にしましょう。受験費用の全額補助、勉強時間の確保、外部講座の受講支援、合格時の報奨金制度など、サポート内容は企業によって大きく異なります。

手厚い支援がある企業を選ぶことで、働きながら確実にステップアップできます。

【戦略5】転職のタイミングを見極める

転職活動のベストタイミング戦略

年間の求人動向を知る

キャリアの節目を活かす

在職中の転職活動が鉄則

じっくり企業を比較でき、強気で交渉しやすい

焦りが生まれ、条件面で妥協しがちになる

活動は慎重に行動する

- 面接は有給休暇を活用する

- SNSでの発信を控える

- 関係者への相談は慎重に

転職活動のタイミングも年収アップに影響します。建設業界では、年度末(2〜3月)と年度始め(4〜5月)、そして秋(9〜10月)に求人が増加する傾向があります。この時期は企業が予算を確保して採用活動に力を入れるため、好条件の求人が出やすいのです。

逆に、年末年始や夏季休暇の時期は採用活動が停滞しがちです。急ぎでなければ、これらの時期は避けた方が効率的に転職活動を進められます。

自分のキャリアにおける最適な転職時期も考慮しましょう。経験年数が3年、5年、10年といった区切りのタイミングは、転職市場での評価が上がりやすく、年収アップの交渉もしやすくなります。

また、現職を続けながらの転職活動が基本です。退職してから転職活動を始めると、収入が途絶えて焦りが生まれ、妥協した転職をしてしまうリスクがあります。在職中であれば、じっくりと良い条件の企業を探せますし、交渉でも強気に出られます。

ただし、転職活動をしていることが現職の関係者に気づかれないように、細心の注意を払いましょう。面接は有給休暇を活用し、SNSでの発信も控えるなど、慎重に行動することが大切です。

4.失敗しない!施工管理の求人で見極めるべきポイント

求人倍率が高いからこそ、慎重な判断が必要です。転職で後悔しないために、必ず押さえておくべき7つの注意点を解説します。

求人倍率が高いからこそブラック企業も混在している

ブラック企業を見極めるポイント

注意点①:高すぎる給与

※基本給が低く、残業代や歩合給で年収を高く見せているケースも。

注意点②:抽象的な表現

「やる気を重視します!」

※福利厚生や休日について詳しく書かれていない場合、何かを隠している可能性も。

対策:口コミサイトで実態を確認

- 良い点・悪い点の両方を確認する

- 極端にネガティブな意見だけでなく、複数の口コミを総合的に判断する

求人倍率が高いということは、それだけ多くの企業が人材を欲しがっているということです。しかし求人数が増えれば、その中には残念ながら労働環境が良くないブラック企業が含まれる可能性があります。好条件に見える求人票の裏に、厳しい実態が隠れているケースもあるのです。

特に注意すべきは、「高給与」を全面に出している求人です。「経験3年で年収700万円可能!」といった謳い文句は魅力的ですが、その裏には過酷な長時間労働や、達成困難なノルマが課せられている可能性があります。基本給が低く、残業代や歩合給で年収を水増ししているケースもあるので注意が必要です。

「アットホームな職場」「やる気重視」といった抽象的な表現が多い求人票も要注意です。具体的な労働条件や福利厚生の記載が少ない場合、何か隠したい事情があるのかもしれません。

ブラック企業を見極めるには、口コミサイトの活用がおすすめです。実際に働いている社員や退職者の生の声を確認しましょう。ただし、極端にネガティブな意見だけでなく、複数の口コミを総合的に判断することが大切です。

求人票で必ず確認すべき7つの項目

求人票で必ずチェックすべき7項目

月給・年収の内訳

休日日数と有給取得率

残業時間の目安と36協定

離職率・平均勤続年数

教育制度・キャリアパス

福利厚生の具体的内容

配属先・担当工事の規模

転職で失敗しないためには、求人票を注意深く読み込むことが不可欠です。以下の7項目は必ずチェックしてください。

1.月給・年収の内訳

基本給がいくらで、どんな手当が含まれているかを確認します。「月給30万円」と書かれていても、基本給が18万円で、残りが残業代や各種手当というケースがあります。基本給が低いと、賞与や退職金の計算ベースも低くなるため、長期的には損をします。

2.休日日数と有給取得率

年間休日数が何日か、週休2日制が完全週休2日なのか、隔週なのかを確認します。また、有給休暇の取得率も重要です。「有給取得率80%以上」と明記されている企業は、実際に休みやすい環境が整っていると判断できます。

3.残業時間の目安と36協定

月平均の残業時間が記載されているか確認しましょう。「月20〜30時間」など具体的な数字があれば信頼性が高いです。また、36協定の特別条項で何時間まで残業可能かも重要なポイントです。

4.離職率・平均勤続年数

離職率が低く、平均勤続年数が長い企業は、働きやすい環境が整っていると考えられます。逆に、離職率が高い企業は何か問題を抱えている可能性があります。

5.教育制度・キャリアパス

入社後の研修制度、OJT体制、資格取得支援の具体的な内容が記載されているかチェックします。キャリアパスが明確に示されている企業は、長期的な人材育成に力を入れていると判断できます。

6.福利厚生の具体的内容

住宅手当、家族手当、退職金制度、社会保険の完備など、具体的な福利厚生が列挙されているか確認します。「各種社会保険完備」だけでは不十分で、どんな手当があるのか具体的に知る必要があります。

7.配属先・担当工事の規模

どのような現場に配属されるのか、担当する工事の規模や種類が具体的に記載されているかチェックします。これにより、入社後のイメージが湧きやすくなります。

面接で確認するべきポイント

面接で確認するべきポイント

1日の具体的な

スケジュール

残業時間と

休日出勤

現場の雰囲気・

人間関係

前任者の

退職理由

入社後の

サポート体制

キャリアアップの

実例

面接は企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を評価する場でもあります。遠慮せず、以下の点を質問しましょう。

1日の具体的なスケジュール

「朝は何時に出社して、どんな業務から始まり、何時頃に帰宅するのか」という具体的なスケジュールを確認します。現場作業の時間、事務作業の時間、会議の頻度など、リアルな働き方がイメージできます。

月平均の残業時間と休日出勤頻度

求人票に記載されている残業時間が本当かどうか、実態を確認します。「繁忙期はどれくらいになりますか?」と聞くことで、最も忙しい時期の状況も把握できます。

現場の雰囲気・人間関係

「現場のチームは何人体制ですか?」「年齢構成はどうなっていますか?」といった質問から、職場の雰囲気を探りましょう。可能であれば、「一緒に働くことになる方にお会いできますか?」と依頼することも有効です。

前任者の退職理由

この質問は少しデリケートですが、「このポジションが募集になった理由を教えていただけますか?」と聞くことで、前任者が退職したのか、増員なのかがわかります。頻繁に人が辞めているポジションは要注意です。

入社後のサポート体制

「入社後はどのような研修やOJTがありますか?」「メンター制度はありますか?」と確認します。未経験者や経験の浅い方にとっては特に重要なポイントです。

キャリアアップの実例

「入社3年目、5年目の社員はどのようなポジションで活躍していますか?」と聞くことで、具体的なキャリアパスをイメージできます。

「未経験OK」の求人を見極める基準

「未経験OK」求人を見極める5つの基準

教育体制の

具体性

OJT担当者・

メンター制度

未経験者の

定着率と活躍実績

資格取得支援の

充実度

現実的な

業務内容

未経験可の求人が増えているのは事実ですが、中には教育体制が整っていないまま、安易に「未経験OK」と謳っている企業もあります。本当に未経験者を育てる気があるかどうかを見極めることが重要です。

教育体制が具体的に記載されているか

「3ヶ月間の集合研修」「OJT期間6ヶ月」「先輩社員とのペア制度」など、具体的な育成プログラムが明記されているかチェックします。「先輩が丁寧に教えます」程度の抽象的な表現しかない場合は要注意です。

OJT担当者・メンター制度の有無

専任のOJT担当者やメンターがつくかどうかを確認します。「見て覚えろ」「現場で揉まれて成長しろ」という方針の企業では、未経験者は苦労します。

未経験者の定着率・活躍実績

「過去3年間で未経験入社した方は何人いますか?」「その方たちは現在どのように活躍していますか?」と質問しましょう。具体的な事例を話してくれる企業は信頼できます。

資格取得支援の充実度

受験費用の補助だけでなく、勉強時間の確保、外部講座の受講支援、模擬試験の実施など、具体的なサポート内容を確認します。

現実的な業務内容の説明があるか

未経験者に対して、最初は何をするのか、段階的にどのような業務を任されるのかが明確に説明されているかが重要です。いきなり現場を任されるようなことがないかを確認しましょう。

給与だけで判断せず総合的に評価する

給与を総合的に評価する5つの項目

手取り額の計算

賞与の実績と支給条件

昇給制度の明確さ

退職金制度の有無

住宅手当などの福利厚生

年収が高いからといって、それだけで転職先を決めるのは危険です。手取り額、賞与、昇給制度、退職金など、総合的に評価する必要があります。

手取り額の計算

年収600万円と提示されていても、税金や社会保険料を引いた手取り額は450万円程度になります。住宅手当や家族手当がある場合とない場合では、実質的な収入に大きな差が出ます。

賞与の実績と支給条件

「賞与年2回」と書かれていても、実際の支給額は企業によって大きく異なります。「昨年度の平均支給月数は?」と具体的に質問しましょう。また、業績連動型の場合、不況時には支給されないリスクもあります。

昇給制度の明確さ

毎年確実に昇給があるのか、どの程度上がるのかを確認します。「年1回、平均5000円〜1万円の昇給」など、具体的な実績を教えてもらいましょう。

退職金制度の有無

長く勤めるつもりなら、退職金制度の有無は重要です。確定拠出年金(企業型DC)や確定給付年金など、どのような制度があるかを確認します。

住宅手当・家族手当などの福利厚生

月3万円の住宅手当があれば、年間36万円の差が生まれます。扶養家族がいる場合、家族手当の有無も大きな要素です。具体的な福利厚生の内容を確認しましょう。

目先の年収だけでなく、5年後、10年後にどれくらいの収入になるかをシミュレーションすることが大切です。

転職後のミスマッチを防ぐための職場見学

内定承諾前の職場見学で見るべき4つのポイント

1. 実際の工事現場

2. 将来の同僚

3. 職場の雰囲気・清潔度

4. 設備・ツールの充実度

可能であれば、内定を承諾する前に職場を見学させてもらいましょう。実際の現場を見ることで、求人票や面接では分からなかった情報が得られます。

現場の見学

施工管理の仕事は現場が中心ですから、実際の工事現場を見せてもらうことが理想です。現場の整理整頓状況、安全管理の徹底度、職人さんたちの雰囲気などを観察しましょう。

実際に働く社員と話す

可能であれば、将来の同僚となる社員と雑談する機会を設けてもらいます。面接官の話とは違う、現場のリアルな声を聞けるチャンスです。

職場の雰囲気・清潔度

オフィスや現場事務所が整理整頓されているか、設備が古びていないか、社員同士のコミュニケーションは活発かなど、実際に働く際に重要なポイントをチェックします。

設備・ツールの充実度

タブレット端末やノートPCが支給されるか、CADソフトやBIM/CIMソフトなど最新のツールが導入されているかを確認します。古い設備のまま効率化が進んでいない企業では、長時間労働になりがちです。

「職場を見学させてください」とお願いすることは、決して失礼ではありません。むしろ、真剣に転職を考えている証拠として、企業側も好意的に受け止めてくれることが多いのです。

現職を円満に退職するための準備

円満退職するための4つの準備

引き継ぎ期間を

十分に確保する

会社の繁忙期を

避ける

直属の上司に

直接報告する

転職先と

入社日を調整する

転職先が決まったら、現職を円満に退職することも重要です。建設業界は意外と狭い世界で、後々どこで繋がるか分かりません。できるだけ良好な関係を保ったまま退職しましょう。

引き継ぎ期間の確保

最低でも1〜2ヶ月の引き継ぎ期間を設けます。特に施工管理は進行中のプロジェクトを抱えていることが多いため、後任者にしっかりと業務を引き継ぐ責任があります。

繁忙期を避けた退職時期

工事の最盛期や年度末の繁忙期に退職すると、会社に大きな迷惑をかけます。可能であれば、プロジェクトの区切りや閑散期に退職時期を設定しましょう。

上司への報告タイミング

退職の意思は、まず直属の上司に伝えます。同僚や他部署に先に話が伝わらないよう注意します。報告は対面で行い、メールや電話だけで済ませないことがマナーです。

転職先への入社時期の調整

現職の引き継ぎ状況を考慮して、転職先との入社日を調整します。無理なスケジュールで退職を急ぐと、現職でもめる原因になります。

建設業界での評判は将来のキャリアに影響します。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、気持ちよく次のステージに進みましょう。

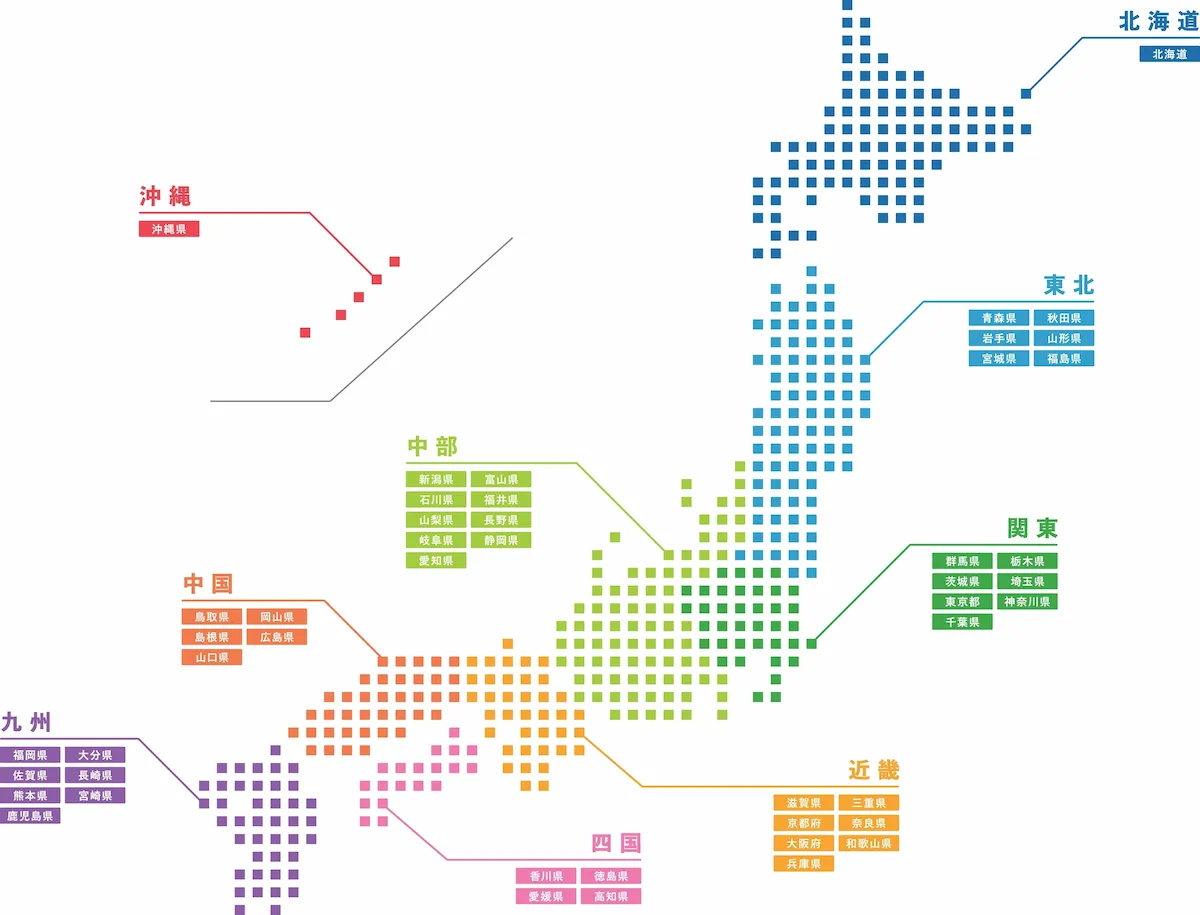

5.【地域別】施工管理の求人倍率と転職市場の特徴

同じ施工管理でも、地域によって給与水準や働き方は大きく異なります。3つの主要エリアの特徴を理解し、自分に合った地域を選びましょう。

首都圏は給与水準が高く大型プロジェクトが豊富

東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏は、施工管理の求人が最も集中しているエリアです。大手ゼネコンの本社や大型プロジェクトが集中しており、キャリアアップを目指す方には最適な環境といえます。

平均年収は地方より高い傾向があります。大手ゼネコンの現場所長クラスになれば、年収1000万円超も現実的です。

再開発プロジェクト、大規模マンション建設、商業施設の開発など、多様な案件に携わる機会があります。また、リニア中央新幹線の品川駅・新宿駅周辺の開発、虎ノ門・麻布台地区の再開発など、大型プロジェクトが目白押しです。

ただし、生活コストも高いことを忘れてはいけません。家賃や物価が地方の1.5倍〜2倍になるため、手取り額と生活費のバランスを考慮する必要があります。通勤時間も長くなりがちで、片道1時間以上かけて通勤する人も多いのが実情です。

しかし、キャリアの選択肢の広さ、スキルアップの機会、将来的な転職の可能性を考えると、首都圏での経験は大きな財産になります。

関西圏は万博で求人が急増し、その後も長期的な需要が見込まれる

大阪・兵庫・京都の関西圏は、2025年大阪・関西万博の開催に向けて建設需要が急拡大しました。

給与水準は首都圏より若干低めですが、それでも十分な水準です。生活コストが首都圏より低いため、実質的な生活水準は高いともいえます。

関西圏の特徴は、地域密着型の企業が多いことです。転勤が少なく、地元で長く働きたい方には適した環境です。大阪、神戸、京都という異なる特色を持つ都市があり、それぞれの街で多様なプロジェクトに携わる機会があります。

また、関西は独特の企業文化があり、人間関係を重視する傾向があります。職人さんとのコミュニケーションや、協力会社との関係構築が得意な方には働きやすい環境です。

万博後も、リニア中央新幹線の大阪延伸、なにわ筋線の開通、JR大阪駅北側の街づくりプロジェクト・うめきた2期開発など、大型プロジェクトが控えており、長期的な需要が見込まれます。

地方都市はUターン・Iターン歓迎求人が増加

地方都市では、Uターン・Iターンを歓迎する求人が増加しています。人材不足が特に深刻な地方では、都市部での経験を積んだ技術者の獲得に力を入れています。

給与水準は都市部より低めですが、住宅費や物価が大幅に安いため、生活にゆとりを持てるケースも多いのです。例えば、都市部で家賃10万円の物件が、地方では5万円で借りられることも珍しくありません。

地方ならではのメリットは、地域貢献のやりがいです。自分が携わった工事が地元のランドマークになったり、インフラ整備で地域住民の生活が便利になったりと、仕事の成果が身近に感じられます。

また、転勤なし・地元密着の働き方ができる企業が多いのも魅力です。家族と離れて単身赴任するリスクがなく、子育て世代には特に適した環境といえます。通勤時間も短く、車で20〜30分という職場も多いため、プライベートの時間を確保しやすいのです。

自治体によっては、Uターン・Iターン者向けの補助金制度や住宅支援制度を設けているケースもあります。転職と同時に地方移住を検討している方は、こうした制度も活用することで、経済的な負担を軽減できます。

▼あわせて読みたい

40代からの施工管理転職は今が絶好のタイミング。人手不足を追い風に、経験を活かした転職を実現する戦略と実践ステップを紹介します。

6.施工管理の求人倍率は今後どうなる?将来性を徹底解説

転職を考える上で、業界の将来性は重要な判断材料です。施工管理の需要は今後どう推移するのか、3つの視点から中長期的な展望を解説します。

2030年まで高水準の求人倍率が続く見通し

施工管理の求人倍率は、少なくとも2030年まで高水準を維持すると予想されています。その根拠となるのが、継続的なインフラメンテナンス需要です。1960〜70年代に建設されたインフラは、今後10年間で一斉に更新時期を迎えます。道路、橋梁、トンネル、上下水道など、莫大な補修・更新工事が必要となり、施工管理技術者の需要は衰えることがありません。

また、カーボンニュートラルへの取り組みも、新たな建設需要を生み出しています。

太陽光発電所、風力発電所、水素ステーション、蓄電施設など、再生可能エネルギー関連のプロジェクトが全国で進行中です。また、既存建物の省エネ改修工事も増加しており、環境配慮型の建設技術を持つ施工管理技術者の価値が高まっています。

リニア中央新幹線は2027年の開業を目指して工事が進められており、開業後も大阪延伸に向けた工事が長期間続きます。このような超大型プロジェクトは、数千人規模の施工管理技術者を必要とし、安定した雇用を生み出します。

さらに、少子高齢化により労働力人口そのものが減少していきます。建設業界への新卒入職者も限られているため、需要と供給のギャップは今後さらに広がる見込みです。つまり、施工管理職の市場価値は今後も高い状態が続くと考えられるのです。

参考:インフラ分野における温室効果ガス(GHG)排出量について|国土交通省

DX・AIの進展で施工管理の仕事はどう変わるか

ICT(情報通信技術)施工の普及により、施工管理の仕事は大きく変化しつつあります。ドローンによる測量、3次元CADでの設計、BIM/CIMによる施工シミュレーションなど、デジタル技術が現場に浸透しています。これにより、従来は数日かかっていた測量作業が数時間で完了したり、図面の修正が即座に反映されたりと、業務効率が大幅に向上しています。

AIによる現場管理の効率化も進んでいます。AIカメラで作業員の動線を分析し、危険な行動を検知してアラートを出すシステムや、工程管理をAIが最適化して遅延リスクを事前に予測するシステムなどが実用化されています。

しかし、それで施工管理の仕事がなくなるわけではありません。むしろ、単純作業や定型業務が減り、より高度な判断業務にシフトしていくのです。現場での人間関係の調整、突発的なトラブルへの対応、品質管理の最終判断など、人間にしかできない業務の重要性はむしろ高まります。

今後、施工管理として活躍し続けるには、デジタルスキルの習得が不可欠です。タブレット端末の操作、CADソフトの基本操作、クラウドベースの工程管理ツールの活用など、デジタルツールを使いこなせることが求められます。ただし、高度なプログラミングスキルは必要なく、あくまで「使いこなせる」レベルで十分です。

デジタル化により、業務の効率化と働きやすさが向上することは間違いありません。残業時間の削減、書類作業の簡素化、情報共有の円滑化など、施工管理職の労働環境は今後さらに改善されていくでしょう。

施工管理職の長期的なキャリア展望

広がる4つのキャリアパス

1. マネジメント職

- 現場代理人 → 現場所長

- 工事部長 → 支店長

2. スペシャリスト

- 特殊工法・大型プロジェクト

- 技術士・1級建築士として顧問業務

3. 独立開業

- 建設会社の設立

- 建設コンサルタント

4. 異業種への挑戦

- 不動産開発のPM

- 製造業の生産管理、ITのPMなど

施工管理としてキャリアを積んでいくと、いくつかの道が開けます。最も一般的なのは、現場経験を積んで管理職へと進むルートです。現場代理人、現場所長、工事部長、支店長といったステップを踏んで、マネジメント層へとキャリアアップしていきます。

もう一つの道は、専門性を高めてスペシャリストになることです。特殊な工法、高度な技術を要する大型プロジェクト、環境配慮型の建設技術など、特定の分野で深い知識と経験を積むことで、その道のエキスパートとして重宝されます。技術士や1級建築士などの上位資格を取得し、技術顧問として活躍する道もあります。

また、独立開業という選択肢もあります。施工管理の経験を活かして自分の建設会社を立ち上げたり、建設コンサルタントとして独立したりするケースも増えています。特に、特定の分野で豊富な人脈と実績を持っている方は、独立後も安定した仕事を確保しやすいでしょう。

さらに、異業種へのキャリアチェンジも可能です。施工管理で培ったプロジェクトマネジメント能力、予算管理能力、多様な関係者との調整力は、他業種でも高く評価されます。実際に、不動産開発会社のプロジェクトマネージャー、製造業の生産管理、ITプロジェクトマネージャーなど、異業種で活躍する元施工管理職は少なくありません。

施工管理のスキルは汎用性が高く、一度身につければ一生使える専門技能です。長期的な視点でキャリアを考えれば、今施工管理を選ぶことは、安定した未来への投資といえるでしょう。

7.施工管理の求人倍率8倍超の今が転職の絶好機

施工管理の求人倍率が高い状況は、今後数年続く見通しです。この市場を活かせば、年収アップ、労働環境改善、キャリアアップが同時に実現できます。

ただし、好条件の裏にあるリスクも見極める必要があります。この記事で紹介した戦略を実践し、転職エージェントも活用しながら、理想の職場を見つけてください。

行動を起こすなら、市場が熱い今です。あなたの新しいキャリアを応援しています。

■施工管理の転職なら、カラフルスタッフィング建設にお任せください

カラフルスタッフィング建設では、施工管理の求人を多数ご用意しています。未経験の方から経験豊富なベテランまで、あなたのキャリアに合わせた最適な職場をご紹介します。求人倍率8倍超の今だからこそ、理想の働き方を実現するチャンスです。初期費用・月額費用は一切無料。まずはお気軽にご相談ください。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら