建設業許可申請や経営事項審査に必須の工事経歴書について、正しい書き方から無料ダウンロード方法まで完全解説します。

14項目の詳細な記載ルール、よくある間違いの回避方法、転職活動での活用テクニックまで、建設業従事者が実務で直面する疑問を全て解決。

2025年最新版のフォーマット入手から提出まで、この一記事で工事経歴書作成のすべてが分かります。

【多様な現場経験で市場価値を高めたい施工管理者の方へ】

施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。

正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。

20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる

- 工事経歴書の無料フォーマットダウンロード方法と都道府県別の書式の違い

- 14項目の正確な記載方法と経営事項審査対応版の特別なルール

- 書類不備を防ぐチェックポイントと転職活動での効果的な活用法

1.工事経歴書フォーマットの無料ダウンロード方法【2025年最新版】

工事経歴書のフォーマットは、建設業許可申請や経営事項審査に必須の重要書類です。2025年最新版の正式なフォーマットを無料で確実に入手する方法を紹介します。

国土交通省公式サイトからの確実なダウンロード手順

工事経歴書の正式フォーマットは、国土交通省関東地方整備局の公式サイトから無料でダウンロードできます。

「建設産業」→「建設業」→「経営事項審査について」→「6.様式集」のページにアクセスし、「工事経歴書(様式第2号) 建設業法施行規則別記様式第2号」の項目を探します。

「▽ダウンロード[Excel:34KB]」をクリックすると、即座にExcel形式のファイルがダウンロードされます。

ファイル保存時は必ず元の様式を保持し、入力用と保管用で分けて管理することをお勧めします。このフォーマットは建設業法に基づく正式な書式で、全国共通の基本形となっています。

都道府県別フォーマットの違いと選び方のポイント

工事経歴書は都道府県ごとに微細な書式の違いが存在します。基本的な項目構成は同一ですが、記載要領や注意事項、提出方法が都道府県により異なります。

例えば、大阪府では記載例が充実しており、神奈川県では記載要領PDFが別途提供されています。

工事経歴書の選び方のポイント

- 申請先の許可行政庁を確認し、該当する都道府県の建設業担当部署の公式サイトから最新版をダウンロードする

- 複数都道府県で営業する場合は、主たる営業所所在地の都道府県の書式を使用し、各地方整備局の要求事項も事前に確認しておく

書式選択を間違えると書類不備となり再提出が必要になるため、慎重な確認が必要です。

Excel・PDF形式の特徴と使い分け方法

工事経歴書は主にExcel形式とPDF形式で提供されています。

Excel版は入力が容易で、計算式や入力規則が組み込まれており、データの自動計算や入力ミス防止機能が活用できます。また、複数業種での作成時にはコピーして効率的に作成可能です。

一方、PDF版は印刷して手書き記入する場合や、完成版の保管に適しています。

経営事項審査申請時は必ずExcel版を使用し、計算の正確性を確保することが重要です。提出方法によってはPDF提出が要求される場合もあるため、事前に提出先の要求形式を確認しておきましょう。

2.工事経歴書とは?基礎知識と重要性を徹底解説

工事経歴書は建設業法に基づく重要な法定書類であり、建設業許可制度の根幹を支える書類の一つです。その法的位置づけと実務上の重要性について解説します。

建設業許可申請における工事経歴書の位置づけ

工事経歴書は建設業法第6条第1項第1号に明確に規定された法定添付書類です。

同条では「前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 工事経歴書」と定められており、建設業許可申請において必須の提出書類となっています。

新規申請、業種追加申請、許可換え申請において提出が義務付けられ、更新申請のみ提出が不要とされています。

工事経歴書は申請事業者の工事実績を客観的に証明する重要な証拠書類として位置づけられ、技術力や施工能力の判断材料として活用される

建設業法施行規則別記様式第2号として正式な書式が定められており、全国統一の基準で作成・評価が行われています。

経営事項審査での工事経歴書の役割と影響度

経営事項審査において工事経歴書は、完成工事高の算定と格付け決定に直接影響する重要な書類です。

審査機関は工事経歴書に記載された工事実績を点数化し、建設業者の技術力、施工能力、経営規模を客観的に評価します。

●完成工事高

→経営規模等評価(X評点)の主要な構成要素となり、総合評定値(P点)の算出において、特に大きなウエイトを占める

記載内容の正確性が審査結果を左右するため、工事実績の記載順序、金額の正確性、工期の整合性など細部にわたる注意が必要です。

不正確な記載や書式違反は審査のやり直し、最悪の場合は審査受付拒否につながる可能性があり、公共工事入札参加に重大な影響を及ぼします。

決算変更届における年次提出の義務と注意点

建設業許可業者は建設業法第11条に基づき、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられており、工事経歴書はその必要書類の一つです。

また、提出期限を過ぎた場合は建設業法違反となり、監督処分の対象となる可能性があります。

決算変更届未提出の状態が継続すると、経営事項審査の申請ができず、公共工事の入札参加資格を失う重大なリスクが発生します。

特に複数業種を保有する事業者は業種ごとの工事経歴書作成が必要であり、計画的な書類準備と管理体制の構築が不可欠です。

適切な工事実績管理システムの導入により、年次提出の負担軽減と正確性確保を実現できます。

▼あわせて読みたい

施工管理への転職を検討している方は、業界の年収相場を把握しておくことが重要です。地域別の詳細データと年収アップの具体的方法を解説しています。

3.工事経歴書の14項目完全解説!正しい書き方のポイント

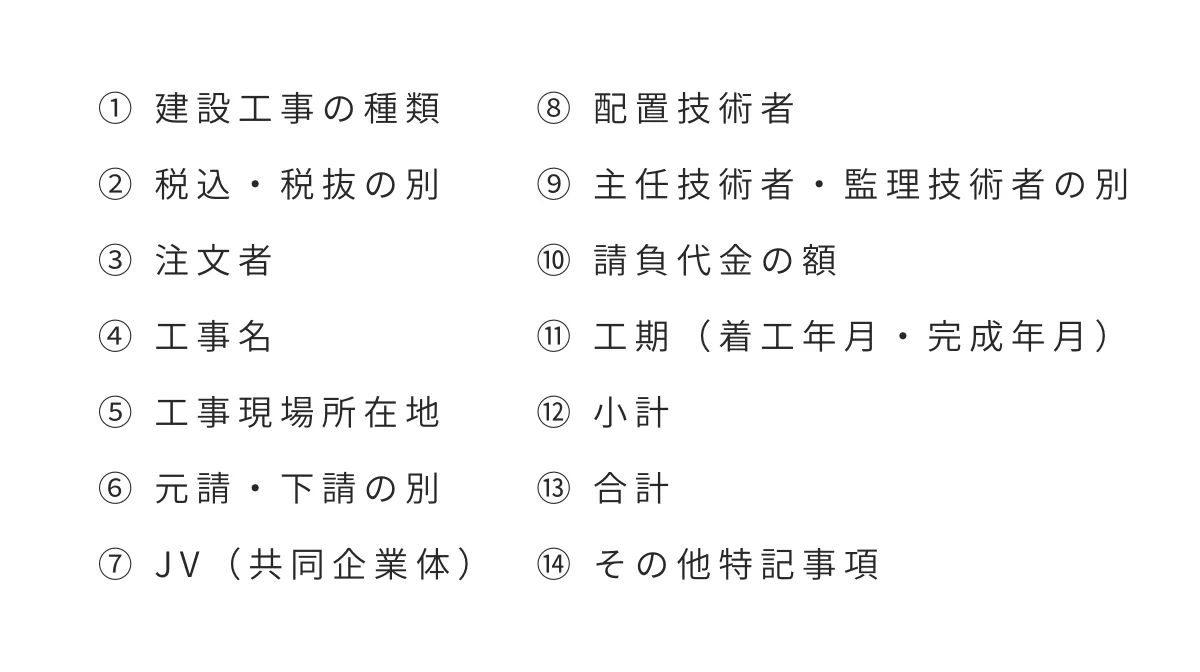

工事経歴書は14の記載項目から構成される詳細な書類で、各項目には厳格な記載ルールが存在します。

正確な記載方法を習得し、書類不備を防ぎましょう。

建設工事の種類・税込税抜の記載ルール

該当項目:① 建設工事の種類、② 税込・税抜の別

建設工事の種類欄では、建設業法で定められた29業種の正確な名称を記入します。

「土木一式工事」「建築一式工事」「大工工事」など、法定の業種名をそのまま使用し、略称や俗称は使用できません。

税込・税抜の記載については、経営事項審査を受ける場合は必ず「税抜」に○を付け、消費税分を除いた金額で統一します。

経営事項審査を受けない場合は税込・税抜どちらでも選択可能ですが、申請する全業種で統一する必要があります。免税事業者の場合は財務諸表と同様に税込金額での記載が認められています。

この統一ルールは完成工事高の整合性確保と適正な経営規模評価のために設けられており、混在した記載は書類不備となります。

注文者・工事名・工事現場所在地の正確な記入方法

該当項目:③ 注文者、④ 工事名、⑤ 工事現場所在地

注文者欄では法人名を正式名称で記載し、株式会社を「㈱」などと略さず完全表記します。個人が注文者の場合は個人情報保護の観点から「個人A」「個人B」などのイニシャル表記を使用します。

工事名は契約書や注文書に記載された正式名称をそのまま転記し、個人名が含まれる場合は同様にイニシャル化します。

工事現場所在地では都道府県名と市区町村名まで記載し、詳細な住所番地は必要ありません。

複数の工事現場がある場合は主たる現場の所在地を記載します。記載例として「東京都新宿区」「大阪府大阪市中央区」のように統一した形式で記入し、曖昧な表記は避けることが重要です。

契約変更により工事名が変更された場合は変更後の名称を使用します。

元請・下請区分とJV記載時の注意事項

該当項目:⑥ 元請・下請の別、⑦ JV(共同企業体)

元請・下請の区分は発注者との直接契約関係に基づいて判定します。

- 発注者から直接工事を受注した場合は「元請」

- 他の建設業者から工事を受注した場合は「下請」

民間工事と公共工事の区別は不要で、契約の直接性のみが判定基準となります。

共同企業体(JV)で施工した工事の場合は、該当欄に「JV」と明記し、請負代金額は出資比率に応じた金額または分担工事額を記載します。

JVの代表者である場合も構成員である場合も、自社の実質的な請負分のみを計上することが原則です。

下請工事であってもJVを組織した場合は両方の区分を併記し、工事の実態を正確に反映させる必要があります。判定が困難な場合は契約書を精査し、最終的な発注者との関係を確認します。

配置技術者・請負代金額・工期の詳細記入方法

該当項目:⑧ 配置技術者、⑨ 主任技術者・監理技術者の別、⑩ 請負代金の額、⑪ 工期(着工年月・完成年月)

配置技術者欄では工事現場に配置した技術者の氏名を記載し、主任技術者または監理技術者の別を正確に選択します。

発注者から直接受注し、4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約がある場合は監理技術者の配置が義務となります。新規許可申請時は記載を省略できますが、決算変更届では必須記載事項です。

請負代金額は契約書記載金額を1,000円単位で記入し、1,000円未満は切り捨てます。契約変更があった場合は変更後金額を記載し、工事進行基準採用時は完成工事高を括弧書きで併記します。

工期欄には着工年月と完成年月(未完成工事は完成予定年月)を記入し、契約書の工期と整合性を確認します。年月表記は和暦または西暦で統一し、書類全体の表記と一致させることが重要です。

小計・合計欄の計算方法と整合性確認のポイント

該当項目:⑫ 小計、⑬ 合計、⑭ その他特記事項

小計欄にはページごとの工事件数と請負代金額の合計を記載し、元請工事分の金額も併記します。ページが複数にわたる場合は各ページで小計を算出し、最終ページで総合計を表示します。

合計欄の数字は工事経歴書記載内容の単純合計ではなく、直前決算期における工事種類ごとの実際の工事件数と請負代金総額を記載します。

この合計額は「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の該当年度・該当業種の金額と必ず一致する必要があり、不一致の場合は書類不備となります。

財務諸表の完成工事高との整合性も重要な確認項目で、工事進行基準や長期請負工事の処理方法も考慮します。

計算ミスを防ぐため、Excel等の計算機能を活用し、複数人でのダブルチェック体制を構築することを推奨します。特に複数業種を同時申請する場合は業種間の重複計上に注意が必要です。

4.経営事項審査対応版の特別な記載方法と注意点

経営事項審査申請時の工事経歴書は、一般の許可申請とは異なる特別なルールが適用されます。

正確な記載により適正な評価を受けましょう。

工事実績の記載順序と選定基準の詳細ルール

経営事項審査では工事実績の記載順序に厳格なルールが設けられています。

①まず、元請工事を請負金額の大きい順に記載し、全体の完成工事高の7割に達するまで続ける

②次に残りの元請・下請工事を含めて請負金額順に記載し、再び全体の7割に到達するまで記載を継続する

ただし、軽微な工事(500万円未満等)が多数ある場合は、合計10件を上限とする特例が適用されます。

未完成工事についても「未成工事」の見出しを付けて同様の順序で記載し、工期と審査基準日の関係を正確に反映させます。

この記載順序は完成工事高の正確な評価と工事実績の客観的な把握を目的としており、恣意的な順序変更は認められません。

軽微な工事が多い場合の効率的記載方法

建設業者によっては軽微な工事が大部分を占める場合があり、全工事を記載すると膨大な量になる可能性があります。

このような場合、経営事項審査では「軽微な工事10件ルール」が適用されます。

軽微な工事の判定基準は請負代金額500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)であり、この基準を超える工事は全て記載対象となります。

10件の選定は請負金額の大きい順に行い、同じ軽微な工事の中でも金額による優先順位を設けます。この特例により、事務負担の軽減と重要工事への焦点化が図られています。

税抜表示義務と金額記載時の具体的注意事項

●経営事項審査申請時は請負代金額を必ず税抜で記載することが義務付けられている

これは消費税率の変動による影響を排除し、純粋な工事高による評価を行うためです。消費税込みで契約している場合は適用税率で除算し、税抜金額を算出します。

税率は工事契約時点の法定税率を適用し、8%と10%の混在期間では契約日に応じて正確に計算します。

免税事業者の場合は例外的に税込金額での記載が認められますが、財務諸表との整合性確保が前提となります。

工事進行基準を採用している場合は、請負代金額と完成工事高が異なる可能性があり、完成工事高を括弧書きで併記する必要があります。金額記載は1,000円単位とし、端数は切り捨て処理を行います。

▼あわせて読みたい

施工管理業務の膨大さや複雑さに悩んでいる方へ。きつい理由を分析し、効果的な対処法と業務改善のヒントを提供しています。

5.実績なし・新設法人の工事経歴書作成方法

工事実績がない場合でも工事経歴書の提出は必須です。新設法人や業種追加時の適切な作成方法を解説します。

「工事実績なし」記載時の正しい書式と記入例

工事実績がない場合の工事経歴書では、工事名欄に「工事実績なし」と明確に記載します。

新設法人の場合は「新設法人のため工事実績なし」、業種追加の場合は「○○工事の実績なし」のように具体的な理由を併記することが推奨されます。

その他の項目(注文者、請負代金等)は空欄のままとし、無理に「-」や「該当なし」等の文字を入力する必要はありません。

建設工事の種類と税込・税抜の選択は通常通り記載し、合計欄には工事件数「0件」、請負代金額「0千円」と記入します。

この記載方法により、工事実績がないことが明確に示され、審査機関での適切な処理が可能となります。

「工事実績なし」の記載は建設業の営業休止を意味するものではないため、許可取消しの対象とはなりません。

法人成り時の個人事業主実績の取り扱い方法

個人事業主が法人成りした場合、個人事業主時代の工事実績は法人の実績として計上できません。これは法人格が異なるため、法的には別の事業主体として扱われるからです。

したがって、法人成り直後の工事経歴書では「個人事業主から法人成りのため工事実績なし」と記載する

ただし、営業所専任技術者や配置技術者の実務経験については、個人事業主時代の経験を法人での技術者証明に活用することが可能です。

法人成り後に個人事業主時代の顧客から継続して工事を受注する場合でも、法人名義での新規契約となるため、個人時代の実績とは区別して管理する必要があります。

移行期における混乱を避けるため、契約書や請求書の名義を法人に統一し、適切な会計処理を行うことが重要です。

複数業種申請時の効率的な書類作成テクニック

複数業種を同時申請する場合、業種ごとの工事経歴書作成が必要となり、作業量が膨大になります。効率的な作成のためには、まず全工事実績をExcelやデータベースで整理し、業種別に分類します。

同一工事が複数業種にまたがる場合は、主たる工事内容に基づいて業種を判定し、重複計上を避けます。

テンプレートを活用して基本情報(会社名、事業年度等)を統一し、業種固有の情報のみを個別に入力することで作業を効率化できます。

工事実績がない業種については「○○工事の実績なし」として統一し、将来の実績管理に備えたフォーマットを構築します。

複数業種での技術者配置についても、建設業法の制約を確認し、適法な配置となるよう注意深く記載することが必要です。

作成後は業種間での整合性チェックを実施し、矛盾のない書類セットを完成させます。

■多様な現場経験で市場価値を高めたい施工管理者の方へ

施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。

20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる

6.工事経歴書作成時によくある間違いと回避方法

実務でよく発生する記載ミスを事前に把握し、書類不備による再提出を防止しましょう。具体的なチェックポイントを解説します。

記載内容の整合性チェックポイント5選

工事経歴書作成時の重要なチェックポイントとして、以下の5点を確認します。

- 財務諸表との金額整合性で、工事経歴書の合計金額と損益計算書の完成工事高が一致することを確認する

- 直前3年工事施工金額との照合で、該当年度の業種別金額が完全に一致する必要がある

- 配置技術者の適法性確認で、主任技術者と監理技術者の区分、専任技術者との兼任制限、工期の重複等を精査する

- 工期と決算期の整合性で、完成工事として計上する工事の完成時期が決算期内であることを確認する

- 税込・税抜の統一性で、経営事項審査申請の有無に応じた適切な記載方法が採用されていることを検証する

これらのチェックを体系的に実施することで、記載ミスを大幅に削減できます。

提出前に必ず確認すべき項目別注意点

提出前の最終確認では項目別の詳細チェックが不可欠です。

- 建設工事の種類

29業種の正確な名称記載を確認し、略称や俗称の使用がないかチェックする - 注文者欄

法人名の正式表記と個人情報保護に配慮したイニシャル処理を確認する - 請負代金額

1,000円単位での記載、端数処理の適切性、契約変更時の変更後金額記載を検証する - 工期欄

和暦・西暦の統一、契約書との整合性、未完成工事の予定年月記載を確認する - JV工事

出資比率に応じた金額計上と「JV」表記を確認する - 小計・合計欄

計算の正確性と他書類との整合性を重点的にチェックする

これらの確認により、書類の完成度を高め、審査機関での円滑な処理を実現できます。

書類不備による再提出を防ぐための最終確認方法

書類不備を防ぐための最終確認は、体系的なチェックリストの活用が効果的です。

- 記載内容の完全性確認を行い、全項目の記入漏れや空欄の存在をチェックする

- 数値の整合性確認を実施し、工事経歴書内の計算と他書類との整合性を総合的に検証する

- 法的要件の適合性確認を行い、建設業法等の規定に基づく記載要件を満たしているか確認する

- 書式の統一性確認で、文字フォント、罫線、印刷品質等の体裁を整える

- 第三者によるダブルチェックを実施し、作成者以外の視点から客観的な検証を行う

可能であれば行政書士等の専門家による事前確認を受けることで、より確実な書類作成が実現できます。これらの段階的確認により、書類不備のリスクを最小限に抑制できます。

▼あわせて読みたい

施工管理職への転職を成功させるには、信頼できる転職エージェントの選択が重要です。特化型と総合型の使い分けで理想の転職を実現しましょう。

7.転職活動での工事経歴書活用法【施工管理特化】

施工管理職の転職において工事経歴書は重要なアピール材料となります。効果的な活用方法で転職成功につなげましょう。

採用担当者が重視する工事経歴書のポイント

採用担当者は工事経歴書から応募者の技術力と経験の幅を判断します。

特に重視されるのは工事規模の変遷で、小規模工事から大規模工事へのステップアップが確認できる経歴は高く評価されます。

工事種別の多様性も重要な評価ポイントで、土木、建築、設備工事など幅広い分野での経験は適応力の証明となります。

配置技術者としての責任範囲も注目され、主任技術者から監理技術者への昇格実績は管理能力の向上を示します。プロジェクト期間の長期化対応や複数現場の同時管理経験も高く評価されます。

特に施工管理職では、工事の複雑性、技術的な困難度、チーム規模等が能力評価の重要な指標となるため、これらの要素を明確に示せる工事実績の選択と記載が重要です。

職務経歴書との使い分けと相乗効果の作り方

工事経歴書と職務経歴書は異なる役割を持ち、相互補完的な活用が効果的です。

■工事経歴書

→具体的な工事実績を客観的な数値とともに示す

■職務経歴書

→職責の変化、スキルアップの過程、人材マネジメント経験等の定性的な情報を記載する

工事経歴書で示した大規模工事について、職務経歴書でその工事における具体的な役割、直面した課題、解決策、成果等を詳述することで説得力が増す

配置技術者としての経験は工事経歴書で実績を示し、職務経歴書で部下や協力会社との関係構築、安全管理への取り組み、品質向上への貢献等を具体的に説明する

面接では工事経歴書の特定の工事について質問されることが多いため、職務経歴書の記述と関連付けた説明準備が重要です。

スキル・経験を効果的にアピールする記載テクニック

工事経歴書を転職活動で活用する際は、単なる実績羅列ではなく戦略的な記載が重要です。工事規模の段階的拡大を時系列で示すことで、成長性と向上心をアピールできます。

技術力のアピール

- 特殊工法・最新技術:該当工事に別途注釈を付けて技術力を強調

- 困難な条件克服:厳しい立地条件や工期制約下での完成実績は、問題解決能力と実行力の証明

責任範囲拡大のアピール

- 元請工事の増加傾向:元請・下請区分を戦略的に配置し、責任範囲の拡大を示す

- JV工事参加実績:協調性とプロジェクトマネジメント能力をアピール

配置技術者として複数現場を担当した実績は、マルチタスク能力と組織運営スキルの証明となります。

請負代金額の記載では、単に金額を示すだけでなく、同業他社との比較や業界平均との対比を意識した選択を行うことで、より効果的なアピールが可能となります。

▼あわせて読みたい

施工管理からの転職を検討している方必見。おすすめ転職先15業種を年収別に紹介し、転職成功のコツと避けるべき業種も詳しく解説しています。

■1社では経験できない圧倒的な成長を求める施工管理者の方へ

施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。

20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる

8.工事経歴書に関するよくある質問と専門家回答

実務者が抱きがちな疑問について、建設業法と実務経験に基づいた明確な回答を提供します。適切な理解により正確な書類作成を実現しましょう。

記載対象期間と工事選定に関するQ&A

-

工事経歴書に記載する工事の対象期間はどのように決まりますか?

-

申請日の属する事業年度の直前事業年度に着工した工事(完成工事・未完成工事を含む)が対象となります。例えば、事業年度が4月〜3月で2024年9月に申請する場合、2023年4月〜2024年3月に着工した工事が記載対象です。

-

複数年度にわたる長期工事はどの年度で記載すればよいですか?

-

年度をまたぐ長期工事では着工年度に基づいて判定します。複数年度にわたる工事でも着工年度のみで記載し、完成年度での重複記載は行いません。

-

工事が途中で中止や契約解除になった場合も記載が必要ですか?

-

工事中止や契約解除となった工事でも、着工済みであれば記載対象となります。その場合は中止理由の注記を付けることが推奨されます。

-

工事業年度の考え方で注意すべき点はありますか?

-

会社の決算期に応じた事業年度を正確に把握することが重要です。一般的な4月〜3月以外にも、1月〜12月や10月〜9月など、会社により事業年度は異なるため、自社の事業年度を確認して対象期間を決定してください。

各都道府県の書式差異に関する実務的疑問

-

都道府県によって工事経歴書の書式は異なりますか?

-

基本的な記載項目は建設業法施行規則で統一されていますが、記載要領や提出方法に地域差があります。各都道府県の建設業担当部署で独自の様式や記載例を提供している場合があります。

-

本社移転で許可行政庁が変わる場合、書式変更はいつ行えばよいですか?

-

新しい都道府県の書式への変更が必要です。移転届出時期と書式変更のタイミングについては事前に新旧両方の行政庁に確認することが重要です。手続きの順序を間違えると書類不備となる可能性があります。

-

複数都道府県で営業している場合、どの書式を使用すればよいですか?

-

主たる営業所所在地の都道府県書式を使用するのが原則です。ただし、各地方整備局で独自の要求事項がある場合があるため、該当する地方整備局の要領も確認してください。

-

書式が更新された場合の対応方法を教えてください。

-

申請時点で最新版を使用することが必須です。古い書式での申請は受理されません。定期的に申請先のホームページをチェックし、常に最新の書式を使用するよう注意してください。

-

記載要領の解釈で疑問がある場合はどうすればよいですか?

-

記載要領の解釈が都道府県間で異なる場合があります。申請先の担当部署に直接確認することが最も確実な対応方法です。電話での問い合わせ時は、担当者名と確認日時を記録しておくことをお勧めします。

提出・更新タイミングに関する注意事項

-

決算変更届の提出期限と工事経歴書の関係について教えてください。

-

決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務であり、工事経歴書もこの期限内に提出する必要があります。工事経歴書は決算変更届の必要書類の一つのため、同じ期限が適用されます。

-

許可更新時に工事経歴書の提出は必要ですか?

-

更新申請時に工事経歴書の提出は不要です。ただし、決算変更届が未提出の場合は、更新前に全ての未提出分を一括提出する必要があります。

-

業種追加申請時の工事経歴書作成で注意点はありますか?

-

追加業種についても既存業種と同様に工事経歴書の作成が必要です。実績がない場合でも「工事実績なし」として提出します。省略はできません。

-

経営事項審査申請時の工事経歴書で注意すべき点はありますか?

-

審査基準日と工事経歴書の整合性が重要です。審査基準日時点での未完成工事の取り扱いに特に注意が必要で、基準日時点で完成していない工事は未完成工事として記載します。

-

複数業種を段階的に申請する場合の注意点を教えてください。

-

各申請時点での工事経歴書の整合性維持が求められます。業種間での重複や矛盾がないよう慎重な管理が必要で、同一工事を複数業種で計上しないよう注意してください。

-

提出遅延を防ぐための対策はありますか?

-

年間スケジュールを策定し、余裕をもった準備期間を確保することが重要です。提出遅延は監督処分のリスクがあるため、決算確定後すぐに書類作成に取り掛かることをお勧めします。

▼あわせて読みたい

未経験から施工管理への転職を目指す方へ。資格がなくても成功できる秘訣と、転職の7ステップ、効果的な志望動機例文を詳しく解説しています。

9.工事経歴書はフォーマットを使用して正確に作成

工事経歴書は建設業許可制度の重要な柱であり、正確な作成が事業運営の基盤となります。

本記事で解説した無料ダウンロード方法、14項目の記載ルール、書類不備の回避策を活用し、適切な工事経歴書を作成しましょう。

経営事項審査での高評価獲得や転職成功につながる戦略的な活用も重要です。継続的な工事実績管理により、建設業としての信頼性と競争力を高めていきましょう。

■1社では経験できない圧倒的な成長を求める施工管理者の方へ

施工管理に特化した人材サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。正社員雇用でありながら様々なプロジェクトに参画でき、1社では得られない圧倒的な現場経験を積むことができます。

20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる