施工管理の仕事に疲れ果て「もう辞めたい」と感じてはいませんか?

長時間労働、重い責任、人間関係のストレス…これらの悩みを抱えているのはあなただけではありません。

建設業界では、全体的な離職率は他業界と比較して決して高くないものの、若手の早期離職や職場でのストレス要因が課題となっているのが現実です。

本記事では、施工管理を辞めたいと感じる7つの理由から、後悔しない判断基準、具体的な行動ステップまで徹底解説します。今の状況を冷静に分析し、最適な選択ができるよう、実践的な情報をお届けします。

- 施工管理を辞めたい7つの理由と科学的な判断基準

- 後悔しない転職のための5つのアクションステップ

- 施工管理経験を活かせる転職先と成功戦略

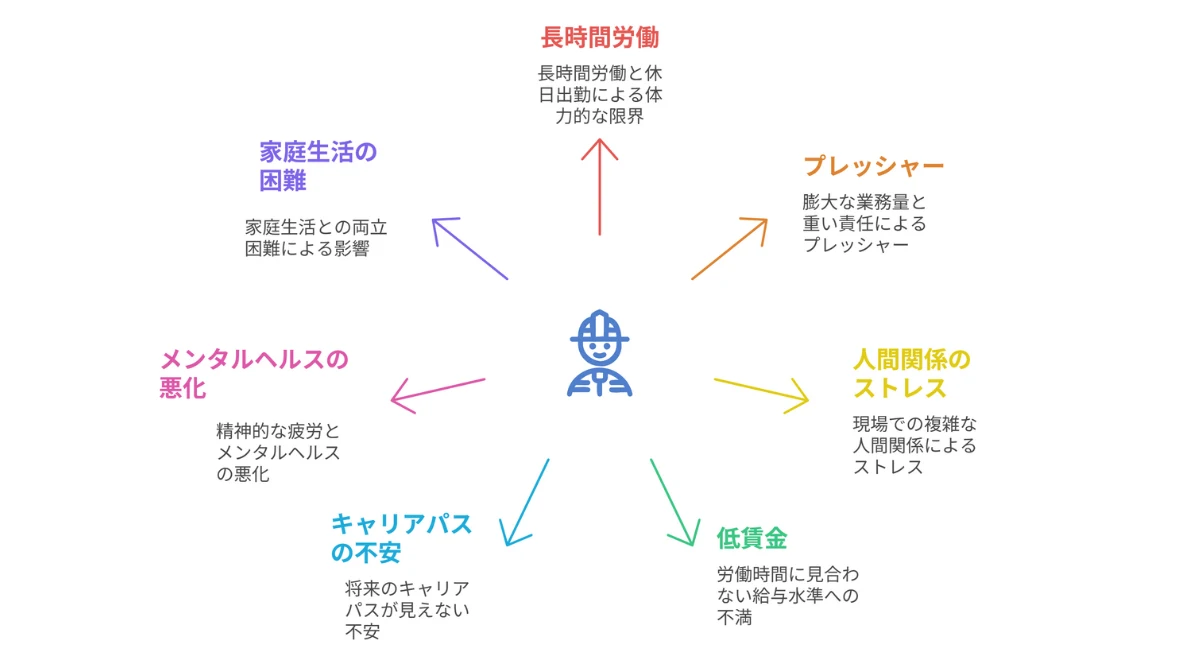

1.施工管理を辞めたいと感じる7つの理由

施工管理の退職を考える理由を、実際の声をもとに7つのカテゴリーに分けて解説します。あなたの状況と照らし合わせながら、問題の根本原因を特定していきましょう。

多くの施工管理者が抱える共通の悩みを理解することで、自分だけが特別に辛い思いをしているわけではないことが分かります。

長時間労働と休日出勤の常態化で体力的な限界を感じる

施工管理を辞めたい最も多い理由が、工期に追われる現実による長時間労働です。

朝7時から夜10時まで働くことも珍しくなく、土日祝日も現場対応に追われることが頻繁にあります。特に工期が迫っている現場では、休日返上での作業が続くため、プライベート時間の確保が困難になります。

また、現場業務が終わった後も、営業所での書類作成や翌日の準備作業が待っており、実質的な労働時間は更に長くなります。

このような状況が数ヶ月続くと、体力的な限界を感じるのは当然のことです。家族との時間や趣味の時間が確保できず、生活リズムが崩れることで健康面にも影響が出始めます。

膨大な業務量と重い責任によるプレッシャー

施工管理は4大管理業務(工程・品質・安全・原価管理)をすべて担当し、書類作成と現場監督の両立が求められます。

一つのミスが大きな損失や事故につながる可能性があるため、常にミスが許されない環境で働く必要があります。

特に複雑なプロジェクトでは、同時進行する複数の工程を管理しながら、予期しないトラブルにも対応しなければなりません。一人で抱え込む業務量があまりにも多く、すべてを完璧にこなすことが物理的に困難な状況に陥ることも少なくありません。

この重圧が精神的なストレスとなり、「このままでは持たない」と感じる人が多いのです。

現場での複雑な人間関係によるストレス

施工管理は、職人との年齢・経験格差による難しい立場に置かれることが多くあります。

20代の施工管理者が50代のベテラン職人に指示を出す場面では、経験不足を指摘されたり、威圧的な態度を取られることもあります。

また、上司と職人の板挟み状態になることも頻繁で、両方からのプレッシャーを受けることになります。

現場では様々な専門業者が関わるため、それぞれの利害関係を調整するコミュニケーション負担も大きくなります。意見の対立が生じた際の調整役として、時には威圧的な態度への対処も求められます。

このような人間関係のストレスが蓄積すると、仕事に行くこと自体が苦痛になってしまいます。

労働時間に見合わない給与水準への不満

施工管理の平均年収は約632万円と一般的な職種より高めですが、時給換算での低賃金問題が深刻です。長時間労働が常態化している現場では、時給換算すると一般的なアルバイトと変わらない水準になってしまうケースもあります。

残業代の未払いやみなし残業制により、実際の労働時間に対する正当な対価が支払われていないと感じる人が多いのです。

また、施工管理の専門性に対する正当な評価不足も問題となっています。建築基準法や安全管理の知識、複雑な工程管理能力など、高度な専門スキルが求められるにも関わらず、他業界との待遇格差を感じることが転職を考える要因となっています。

▼あわせて読みたい

施工管理全体の年収相場や地域別の給与水準について、より詳細なデータを知りたい方は、こちらの記事で業界全体の給与動向を確認できます。派遣と正社員の比較検討にもお役立てください。

将来のキャリアパスが見えない不安

施工管理の仕事は目の前の業務に追われがちで、昇進機会の限定性や長期的なキャリア形成への不安を抱える人が多くいます。スキルアップの方向性が不明で、「この先何年同じような働き方を続けるのか」という疑問が生まれます。

特に中小規模の建設会社では、管理職のポストが限られているため、どんなに頑張っても昇進の機会が少ないのが現実です。

転職市場での価値への疑問も生まれ、「施工管理の経験しかない自分が他の業界で通用するのか」という不安が転職への一歩を踏み出すことを躊躇させています。長期的な働き方への懸念が、現在の仕事に対するモチベーション低下につながっています。

精神的な疲労とメンタルヘルスの悪化

常時緊張状態による疲弊は、施工管理者の多くが経験する深刻な問題です。事故や品質問題が発生しないよう常に神経を使い続けることで、睡眠不足とストレス蓄積が慢性化します。休日でも仕事のことが頭から離れず、趣味や興味を持っていたことに対する関心も失ってしまいます。

重度の場合には、うつ症状や不安感の増加といったメンタルヘルスの問題が現れることもあります。朝起きるのが辛い、食欲がない、集中力が続かないといった症状が現れた場合は、早急な対策が必要です。

厚生労働省の「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などを活用して、自分の状態を客観的に把握することが重要です。

家庭生活との両立困難による影響

長時間労働により家族との時間不足が深刻化し、育児・介護との両立問題が生じることも多くあります。特に小さな子どもがいる家庭では、パートナーから理解を得られずに家庭内の緊張が高まるケースも少なくありません。

平日は帰宅が遅く、休日も現場対応に追われることで、家族イベントに参加できない状況が続きます。生活リズムの乱れにより、家族との生活サイクルが合わなくなり、家庭内でのコミュニケーション不足が深刻化します。

「家族のために働いているのに、家族との時間が取れない」という矛盾を感じることで、現在の働き方に疑問を持つようになります。

▼あわせて読みたい

施工管理の厳しさについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事で業界全体の課題や困難な面を深く理解いただけます。きつさを乗り越える具体的な対処法も解説しています。

2.施工管理を続ける価値とメリット

辞めたい気持ちと同時に、施工管理の仕事が持つ価値も客観的に評価することが重要です。

一時的な感情に流されず、冷静に仕事の価値を見つめ直すことで、本当に辞めるべきかどうかの判断材料になります。施工管理には他の職種では得られない独特のやりがいと将来性があります。

社会インフラ構築への貢献実感

建物完成時の達成感は、施工管理ならではの大きな魅力です。

自分が管理した建物が実際に人々の生活や社会活動に使用される姿を見ることで、強い社会貢献の実感を得ることができます。技術スキルの向上と専門知識の蓄積により、建設業界のプロフェッショナルとしての自信を身につけることができます。

災害復旧工事やインフラ整備など、社会的意義の高いプロジェクトに携わる機会も多く、「自分の仕事が多くの人の役に立っている」という実感は、他の職種では得難い満足感をもたらします。完成した建物を見るたびに、自分の仕事への誇りを感じることができるのです。

他業界と比較した収入水準の高さ

建設業界の平均年収は548万円と、日本の全産業平均の460万円を大きく上回っています。

建設業界の平均年収データを見ると、資格取得による昇給可能性も高く、一級施工管理技士などの資格を取得することで年収700万円以上も実現可能です。経験年数による収入上昇カーブも他業界と比較して急勾配で、30代で年収600万円台、40代で800万円台を目指すことも可能です。

また、独立・起業の選択肢もあり、自分の技術と経験を活かして独立すれば、さらなる収入向上も期待できます。

参考:国税庁|「令和5年分民間給与実態統計調査」(2024年9月公表)

転職市場での需要の高さ

建設業界は慢性的な人材不足に悩んでおり、経験者への高い評価が期待できます。2025年以降も建設需要は堅調に推移すると予測されており、施工管理経験者の市場価値は今後も高い水準を維持する見込みです。

施工管理で培ったプロジェクトマネジメント能力は、異業種への応用可能性も高く、IT業界や製造業でも重宝されるスキルです。キャリアチェンジの幅広さも魅力の一つで、建設業界内での転職だけでなく、全く異なる業界への挑戦も可能になります。

参考:建設経済モデルによる建設投資の見通し|一般財団法人 建設経済研究所

■正社員雇用で安定したキャリアを実現しませんか?

カラフルスタッフィング建設では、登録型派遣とは異なり、正社員として雇用し、大手ゼネコンや優良企業での施工管理業務をお任せします。高いマッチング精度と入社後の手厚いフォローアップで、長く安心して働ける環境を提供。施工管理、建設、土木、電気、管工事など全工種に対応し、あなたの経験とスキルを最大限に活かせる現場をご紹介します。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら

3.施工管理を辞めるべきか続けるべきか?判断基準

健康状態

チェックによる緊急度判定

職場環境改善可能性の評価

キャリア目標との整合性確認

感情的な判断ではなく、客観的な基準を用いて現状を分析する方法をご紹介します。一時的な感情に左右されず、データに基づいた冷静な判断を行うことで、後悔のない選択ができるようになります。

以下の3つの視点から総合的に評価し、自分にとって最適な道を見つけましょう。

健康状態チェックによる緊急度判定

以下の項目に3ヶ月以上当てはまるものにチェックを入れてください。

身体的症状の確認

- □ 慢性的な頭痛が続いている

- □ 肩こりや首の痛みが常にある

- □ 腰痛が改善しない

- □ 夜中に目が覚める、寝つきが悪いなどの睡眠障害がある

- □ 食欲が湧かない、または過食気味である

- □ 以前はなかった胃の不快感や腹痛がある

- □ めまいや耳鳴りがする

精神的ストレス度の測定

- □ ささいなことでイライラしてしまうことが増えた

- □ 仕事中に集中力が続かない、ミスが増えた

- □ 朝、仕事に行くのがひどく億劫で、やる気が起きない

- □ 将来に対する漠然とした、または強い不安感がある

- □ 休日も仕事のことが頭から離れず、心から休めない

生活習慣の評価

- □ 平均的な睡眠時間が6時間未満の日が続いている

- □ 食事を抜いたり、インスタント食品で済ませたりすることが週の半分以上ある

- □ 意識的な運動(通勤での歩行以外)を全くしていない状態が続いている

【緊急度判定】

- 上記項目で5つ以上チェックがあり、日常生活に支障が出ている場合:

- 緊急度は「高」です。心身の健康が大きく損なわれている可能性があります。速やかに医療機関(心療内科・精神科)を受診し、休職や転職を真剣に検討すべき段階です。

職場環境改善可能性の評価

現在の会社の働き方改革への取り組み状況を客観的に評価しましょう。

会社の働き方改革への取り組み

- □ 会社として残業時間の具体的な削減目標が設定され、管理されている

- □ 有給休暇の取得が奨励されており、実際に取得しやすい雰囲気がある

- □ テレワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方を支援する制度が導入・活用されている

- □ 会社が働き方改善のために、ITツール導入などの具体的な投資を行っている

上司・人事への相談可能性

- □ 直属の上司に、業務負荷や人間関係について安心して相談できる

- □ 人事部や相談窓口が機能しており、相談した内容の秘密が守られる信頼がある

- □ 過去に他の社員が改善要求を出し、実際に職場環境が改善された事例を知っている

部署異動・配置転換の選択肢

- □ 現在の部署以外に、自分が貢献できそうな部署や興味のある部署がある

- □ 社内で部署異動や配置転換が比較的活発に行われている実績がある

社内制度活用の余地

- □ スキルアップのための研修制度や資格取得支援制度があり、実際に利用できる

- □ メンタルヘルスに関するサポート(相談窓口、カウンセリングなど)が提供され、機能している

【改善可能性の判定】

- 上記項目でチェックが半分以上(5つ以上)つく場合:

- 改善の可能性は「中〜高」です。転職を決断する前に、上司への相談、制度の活用、部署異動の希望などを具体的に行動に移してみる価値があります。

- チェックがほとんどつかない(2つ以下など)場合:

- 現職での環境改善は難しいかもしれません。外部に解決策を求める(転職する)必要性が高いと判断できます。

キャリア目標との整合性確認

5年後・10年後のビジョンを明確に描き、現職での成長可能性と照らし合わせて評価しましょう。

将来のビジョンの明確化

- □ 5年後、10年後に自分がどうなっていたいか(役職、専門性、働き方など)の具体的なイメージがある

- 例:「管理職としてチームを率いたい」「技術スペシャリストとして業界で認知されたい」「独立起業したい」など

現職での成長可能性

- □ 現在の仕事を通じて、上記のビジョン実現に必要なスキルや経験を積むことができている

- □ 社内に、自分の目標となるようなキャリアを歩んでいる先輩や上司がいる

理想の働き方と価値観の明確化

- □ 自分が仕事において最も重視する価値観が明確になっている

- 例:「プライベートの時間を最優先(ワークライフバランス)」「とにかく高い収入を得たい」「社会に貢献している実感を得たい」など

価値観との一致度測定

- □ 現在の職場は、自分が重視する価値観と合致している(5段階で評価してみましょう)

- [ 1 ] 全く合わない [ 2 ] あまり合わない [ 3 ] 普通 [ 4 ] まあまあ合う [ 5 ] 完全に合う

【整合性の判定】

- ビジョンが明確で、現職での成長可能性が低い(チェックがつかない)、かつ価値観との一致度が低い(1か2)場合:

- あなたのキャリア目標と会社の方向性が異なっている可能性が高いです。長期的な視点で、自分のビジョンを実現できる環境への転職を検討する良い機会です。

- ビジョンは明確で、現職でも成長可能、価値観も合致している場合:

- 一時的な不満である可能性があります。ステップ1、2の状況と合わせて、現職で頑張り続ける選択も十分に考えられます。

4.施工管理を辞めたいと思った時の5つのアクションステップ

辞めたい気持ちが生まれた時に、冷静かつ戦略的に行動するための具体的手順をご紹介します。感情的な判断を避け、体系的なアプローチで問題解決を図ることで、最適な選択ができるようになります。

以下の5つのステップを順番に実行し、後悔のない決断を目指しましょう。

ステップ1:辞めたい理由の詳細分析と優先順位付け

「残業が多い」ではなく「月平均80時間の残業」、「給料が安い」ではなく「時給換算で1200円」など、具体的な数値で現状を把握します。緊急度・重要度マトリックス作成により、問題を4つの象限に分類し、どの問題から解決すべきかを明確にします。

各問題の解決可能性の評価も重要で、「会社の制度変更が必要」「自分の努力で改善可能」「業界全体の問題」など、解決の難易度を分析します。

根本的な原因の特定、表面的な問題の背後にある真の原因を探ります。例えば「人間関係の悪化」の根本原因が「コミュニケーション不足」なのか「業務量過多によるストレス」なのかを見極めることで、効果的な対策を立てることができます。

ステップ2:現職での改善策検討と実行

期限を設けた改善計画により、「3ヶ月以内に残業時間を月60時間以下にする」など、明確な目標と期限を設定します。結果評価の基準設定は、改善が実現されたかどうかを客観的に判断できる指標を決めておきます。

この段階で改善が見られれば転職を回避できる可能性があり、改善されなければ転職への明確な理由となります。

ステップ3:転職市場での自分の価値分析

同業他社の待遇調査により、現在の条件が市場水準と比較してどうなのかを確認します。年収、休日数、福利厚生などを総合的に比較検討しましょう。

異業種への転職の可能性も検討しましょう。施工管理で培ったスキルが他業界でどのように活用できるかを研究し、転職先の選択肢を広げることで、より良い条件での転職可能性を探ります。

ステップ4:信頼できる人への相談

また、他社で働く施工管理者や転職経験者から生の情報を収集し、転職のリアルな実態を把握します。

転職エージェントとの面談により、プロの視点から市場動向やキャリアアドバイスを受けられます。複数のエージェントと面談することで、多角的な意見を収集できます。

キャリアカウンセリング受講すると、専門カウンセラーからの客観的な分析とアドバイスを受け、自分では気づかない強みや課題を発見することができます。

ステップ5:退職・転職の具体的計画策定

引き継ぎに必要な期間も考慮し、迷惑を最小限に抑えた退職計画を立てます。転職活動スケジュールでは、「求人応募から内定まで3ヶ月」「引き継ぎ期間1ヶ月」など、具体的なタイムラインを設定します。

資金計画を確認して、転職活動期間中の生活費や転職に伴う費用を算出し、十分な貯蓄があるかを確認します。最低でも生活費6ヶ月分の貯蓄は確保しておきましょう。

引き継ぎ準備は、業務マニュアルの作成や関係者への挨拶など、円満退職に向けた準備を計画的に進めることで、転職後も良好な関係を維持できます。

5.施工管理からの転職先選択肢と成功のコツ

施工管理の経験を活かせる転職先と、転職を成功させるための具体的方法をご紹介します。

これまでの経験を無駄にすることなく、より良い条件での転職を実現するためには、戦略的なアプローチが必要です。多様な選択肢を知ることで、自分に最適なキャリアパスを見つけましょう。

建設業界内でのキャリアチェンジ

設計職への転職方法は、CADスキルの習得や設計事務所でのアルバイト経験などを通じて、実務経験を積むことが重要です。施工管理の現場経験は設計において大きなアドバンテージとなるため、積極的にアピールしましょう。

積算・見積職の可能性として、工事費用の算出や見積もり作成業務は、現場経験による実務的な知識が高く評価されます。

建設コンサルタント業界では、公共工事の計画策定や技術指導業務において、施工管理経験が重宝されます。官公庁との折衝経験も活かすことができるでしょう。

不動産開発・デベロッパーでは、建設プロジェクトの企画から完成までの全体管理において、施工管理の知識と経験が大いに役立ちます。これらの職種は、現場作業が少なく、より戦略的な業務に従事できる特徴があります。

異業種転職で活かせるスキル

プロジェクトマネジメント能力は、IT業界やコンサルティング業界で高く評価されるスキルです。複数の工程を同時進行で管理し、期限内に目標を達成する能力は、どの業界でも重宝されます。

品質管理・安全管理経験は、製造業や食品業界での品質保証部門で活用できます。

調整・交渉スキルは、営業職や企画職において重要な能力です。様々な立場の人々との折衝経験は、顧客対応や社内調整において大きな強みとなります。

予算・工程管理能力は、事業計画の策定や進捗管理において必要不可欠なスキルで、経営企画や事業開発部門で活用することができます。

これらのスキルを適切にアピールすることで、異業種でも高い評価を得ることが可能です。

転職活動を成功させる戦略

効果的な職務経歴書作成は、具体的な数値と成果を明記することが重要です。「○○億円規模のプロジェクトを○件管理し、すべて期限内に完成」など、定量的な実績を示しましょう。

面接での経験をアピールする方法は、困難な状況をどのように乗り越えたかの具体的なエピソードを準備し、問題解決能力をアピールします。

転職エージェントを効果的に活用するには、建設業界専門のエージェントと総合型エージェントの両方を利用することが重要です。専門エージェントは業界特有の情報に詳しく、総合型は幅広い選択肢を提供してくれるため、それぞれの特徴を理解して使い分けることが転職成功の鍵となります。

ネットワーキングも転職成功の重要な要素です。業界団体への参加や勉強会への出席を通じて、転職情報や業界動向を収集できます。人脈を通じた転職は条件面でも有利になることが多いため、積極的な人脈形成を心がけましょう。

▼あわせて読みたい

未経験から施工管理への転職を成功させるための具体的なノウハウについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご参考ください。資格取得戦略や面接対策など、実践的なアドバイスが満載です。

■建設業界でのキャリアをサポート!正社員として安心して働く

カラフルスタッフィング建設は、20代の若手からベテランまで幅広い人材が活躍中。正社員雇用のため、登録型派遣にはない安定性があり、入社後も継続的なフォローで離職率が低いのが特徴です。施工管理を中心に建設、土木、電気、管工事など全工種対応。高いマッチング精度で、あなたに最適な現場をご紹介します。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら

6.辞める前に知っておくべき注意点とリスク

退職・転職に伴うリスクを事前に把握し、対策を講じることで後悔を防ぎます。転職は人生の大きな決断であり、さまざまなリスクが伴います。

これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることで、転職を成功させる確率を高めることができます。

退職タイミングの最適化

繁忙期を避けた時期選択により、会社への迷惑を最小限に抑えることができます。一般的に建設業界では年度末や夏場が繁忙期となるため、これらの時期は避けることが賢明です。

引き継ぎ期間の確保では、最低でも1ヶ月、複雑なプロジェクトの場合は2〜3ヶ月の引き継ぎ期間を設けることが重要です。

転職先決定後の退職推奨により、無職期間を避けることができます。内定を得てから現職に退職の意思を伝えることで、経済的なリスクを最小限に抑えられます。ただし、転職先への入社時期と現職の退職時期の調整が必要になるため、両社との十分な相談が必要です。

経済的リスクの管理

失業保険の受給準備は、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があることを理解し、受給手続きの流れを事前に確認しておきます。

転職活動費用の準備として、面接交通費、スーツ代、証明写真代などで10〜20万円程度を見込んでおきましょう。

転職活動期間中の収入確保策として、短期のアルバイトや業務委託での仕事を検討することも有効です。ただし、転職活動に支障をきたさない範囲での実施が重要です。

転職後のギャップ対策

年収ダウンの可能性も考慮しておく必要があります。特に異業種転職の場合は、一時的な収入減少を覚悟する必要があります。キャリアリセットのリスクとして、これまでの経験や人脈を活かしにくい環境になる可能性もあります。

しかし、新しい分野でのチャレンジは長期的な成長につながる可能性もあるため、短期的なリスクと長期的なメリットを総合的に判断することが重要です。

7.施工管理をやめたい!その前に

施工管理を辞めたいという気持ちは、決して恥ずべきことではありません。重要なのは、感情的な判断ではなく、客観的な分析に基づいて最適な選択をすることです。

本記事で紹介した7つの理由に当てはまる項目が多い場合でも、まずは現職での改善可能性を検討し、科学的な判断基準を用いて冷静に状況を分析しましょう。

あなたの決断をサポートする3つのポイントとして、現状の問題を具体的に分析し改善可能性を検討すること、転職市場での自分の価値を正しく把握すること、長期的なキャリアビジョンと照らし合わせて判断することが挙げられます。5つのアクションステップを順番に実行することで、後悔のない選択ができるはずです。

どのような選択をするにせよ、あなたの経験とスキルは貴重な財産です。施工管理で培った問題解決能力、調整力、責任感は、どの分野でも高く評価される能力です。一時的な困難に直面していても、必ず道は開けます。自分自身を信じて、最良の選択を見つけてください。

あなたのキャリアと人生がより充実したものになることを心から願っています。