「施工管理はきつい」「やめておけ」という声を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

確かに施工管理は、長時間労働や複雑な人間関係、重い責任など、多くの困難に直面する職種です。しかし、施工管理として長年活躍し続けている人たちは、これらの困難をどのように乗り越えているのでしょうか。

本記事では、施工管理がきつい6つの理由を詳しく解説するとともに、効果的な対処法をご紹介します。

- 施工管理がきつい具体的な6つの理由

- きつさを乗り越える実践的な4つの対処法

- 施工管理のキャリア戦略と将来展望

1.施工管理の基本理解

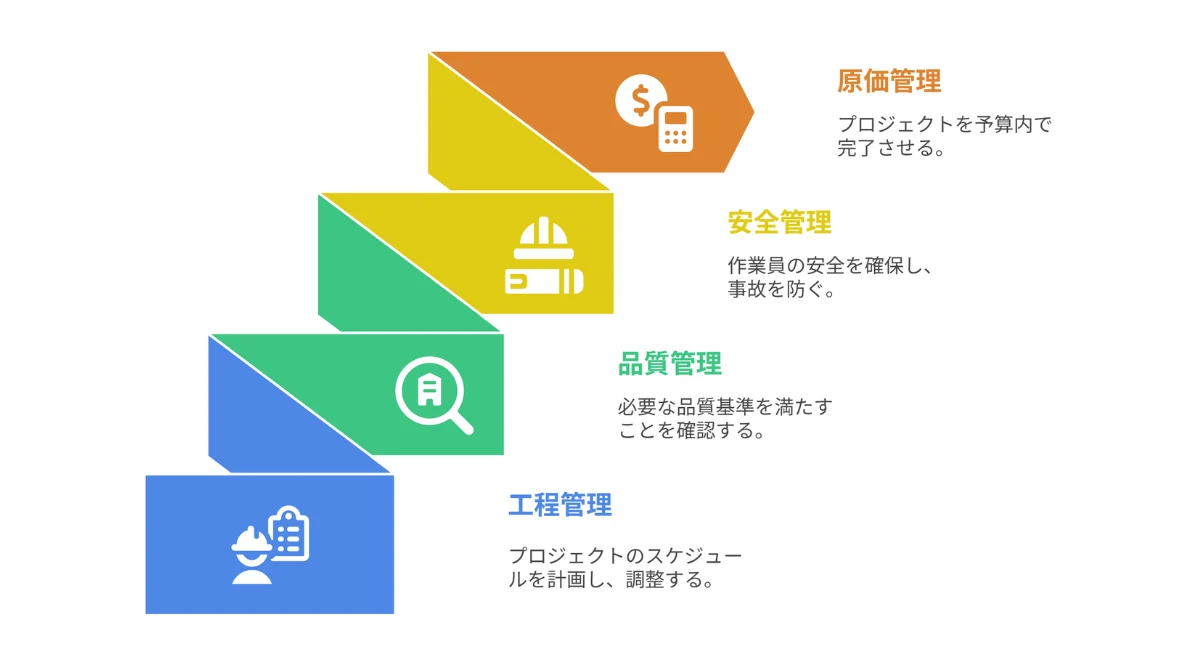

施工管理は建設現場の司令塔として、工程・品質・安全・原価の4大管理を担う重要な職種です。現場監督との違いや具体的な業務内容を理解することで、施工管理の役割と責任の重さを把握できます。

転職を検討している方や新人の方は、まず基本的な仕事内容を正しく理解しましょう。

施工管理とは?4大管理の基本業務

施工管理とは、建設工事現場において安全かつ高品質に作業が進むよう管理する仕事です。具体的には「工程管理」「品質管理」「安全管理」「原価管理」という4大管理を中心とした幅広い業務を担当します。

工程管理:工事全体のスケジュールを組み立て、各工程が予定通り進行するよう調整します。天候の影響や資材の遅延なども考慮し、柔軟な工程変更も必要です。

品質管理:設計図書や仕様書に基づいて、完成品が求められる品質基準を満たすよう監督します。

安全管理:作業員の安全確保が最優先事項となります。危険予知活動の実施、安全設備の点検、事故防止対策の徹底が求められます。

原価管理:工事が予算内で完了するよう、人件費や材料費、機械経費などを管理し、コストオーバーを防ぎます。

施工管理者の1日は、朝のラジオ体操への参加から始まり、現場巡回、作業指示、安全確認、協力会社との打ち合わせ、そして夕方以降の事務作業まで多岐にわたります。

現場監督との違いと役割の重要性

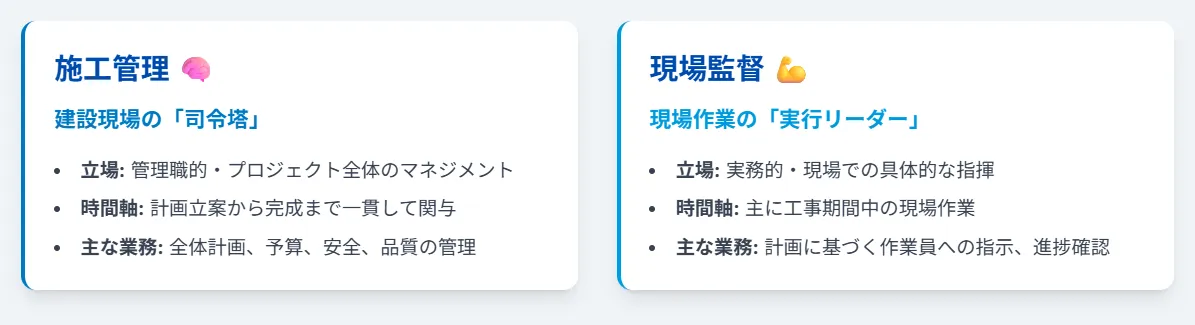

施工管理と現場監督は混同されがちですが、明確な違いがあります。

施工管理は工事全体の計画立案から完成まで一貫して関わる管理職的立場であり、現場監督は施工管理が立てた計画に基づいて現場作業員に具体的な指示を出す実務的な役割を担います。

施工管理者は建設現場の「司令塔」と呼ばれる理由は、多数の関係者(発注者、設計者、協力会社、作業員など)との調整役を務めるからです。

工事の成否は施工管理者の采配にかかっており、技術的知識だけでなく、マネジメント能力やコミュニケーション能力も求められる責任重大な職種です。

施工管理者が担う責任範囲は、工事の品質・安全・工程・原価すべてに及びます。建設業界において施工管理者は不可欠な存在であり、社会インフラの整備を支える重要な役割を担っています。

2.施工管理がきつい6つの理由

多くの施工管理者が「きつい」と感じる具体的な要因を6つに分けて詳しく解説します。膨大な業務量、休日の少なさ、複雑な人間関係、重い責任とプレッシャー、厳しい環境、給与面での不満など、現場で実際に直面する困難を包み隠さずお伝えします。

業務量が膨大で残業が常態化している

施工管理の最大のきつさは、業務量の膨大さです。現場での4大管理業務に加えて、報告書作成、会議資料準備、各種申請書類の作成など、事務作業も大量にあります。現場作業は日中に行われるため、事務作業は必然的に夕方以降になります。

厚生労働省の調査によると、施工管理の月平均残業時間は35-40時間とされていますが、繁忙期には80時間を超えることも珍しくありません。

特に工期が逼迫している現場では、持ち帰り仕事も発生し、プライベート時間の確保が困難になります。現場と事務所を往復する移動時間も加わり、実質的な拘束時間はさらに長くなるのが実情です。

参考:厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和5年8月分結果確報 “第2表 月間実労働時間及び出勤日数”」

休日が少なく体力的負担が大きい

建設業界では週休2日制の導入が進んでいるものの、依然として週休1日の現場も多く存在します。工期の遅れが生じた場合、休日出勤での対応が必要になることも頻繁にあります。

建設工事は工期の厳守が基本であるため、工期の遅れを休日出勤で対応せざるを得なくなります。

施工管理者は早朝のラジオ体操から参加し、作業終了後の片付けまで現場にいるため、労働時間が長くなりがちです。夜間工事がある場合は生活リズムが不規則になり、体力的な負担はさらに大きくなります。

複雑な人間関係に板挟みになる

施工管理者は多様な立場の人々との調整役を務めるため、人間関係のストレスが大きな負担となります。発注者からの要求と現場作業員の意見が対立することも多く、双方の間で板挟み状態になることが頻繁にあります。

発注者から実現が難しいような要求を突きつけられる、クレームを受けるなど、理不尽な扱いを受けることもあります。

特に経験の浅い施工管理者にとって、年上の熟練職人に指示を出すことは精神的な負担となります。職人の中には気性の荒い人もおり、信頼関係が築けていない段階では、きつい言葉を投げかけられることもあります。

また、近隣住民からのクレーム対応も施工管理者の重要な業務であり、現場に常駐する施工管理者は孤独になりやすく、悩みを一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

責任とプレッシャーが重すぎる

施工管理者には工事全体の成否に関わる重大な責任が課せられます。品質不良、工期遅延、事故発生などのトラブルが起きれば、その責任は施工管理者が負うことになります。

特に安全管理の責任は重く、一つのミスが作業員の命に関わる重大事故につながる可能性があります。

工期の厳守も大きなプレッシャーです。天候不良や予期せぬトラブルで工程が遅れても、最終的な完成期日は変更できないことが多く、遅れを取り戻すための調整が必要になります。

発注者との契約違反となれば、会社の信用問題にも発展するため、常に緊張感を持って業務に取り組まなければならず、毎日現場の安全を確保しながら工事を進めるプレッシャーは計り知れません。

■「この会社で一生働く」に違和感がある施工管理者の方へ

施工管理に特化した派遣サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。

常用型派遣で正社員として安定した雇用を維持しながら、様々な企業・プロジェクトで自由に経験を積める新しい働き方を提供します。

ワークライフバランスを重視した案件選定も可能で、残業月10時間以内の現場への配属実績も多数あります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる

天候や環境の影響を直接受ける

建設現場は屋外での作業が中心となるため、天候の影響を直接受けます。夏場は気温が35度を超える猛暑日でも作業が続行されることがあり、熱中症のリスクと隣り合わせです。安全規定により長袖・長ズボンの着用が義務付けられているため、体感温度はさらに高くなります。

冬場は氷点下の中での作業もあり、指先の感覚が鈍くなったり、足場が凍結して危険が増すこともあります。雨天時は作業が中止になることもあり、その分工程調整が必要になります。

風雨や雪の日には、現場の安全確認や養生作業の指示など、通常以上に神経を使う業務が増加し、季節によらず現場に常駐し続ける施工管理者の体力的負担は相当なものです。

給料が労働量に見合わない

施工管理者の年収は一般的に高水準とされていますが、実際の労働時間を考慮すると、時給換算では必ずしも高くないケースがあります。

長時間労働や休日出勤が常態化している現場では、サービス残業の問題も指摘されています。責任の重さや業務の複雑さ、体力的・精神的負担を考慮すると、「割に合わない」と感じる施工管理者も少なくありません。

特に経験が浅い段階では、業務習得に時間がかかる上、失敗のリスクも高いため、給与水準に不満を感じやすい傾向があります。長時間労働や休日出勤に加え、膨大な事務作業など、業務範囲が広すぎることが要因といえるでしょう。

ただし、資格取得や経験を積むことで、年収アップの可能性は大いにあります。

▼あわせて読みたい

施工管理全体の年収相場や地域別の給与水準について、より詳細なデータを知りたい方は、こちらの記事で業界全体の給与動向を確認できます。派遣と正社員の比較検討にもお役立てください。

3.施工管理のきつさを乗り越える効果的な対処法

施工管理の困難を乗り越えるための実践的な4つの対処法をご紹介します。業務効率化とタスク管理、人間関係構築のコミュニケーション術、ストレス解消と体調管理、スキルアップによる待遇改善など、現役技術者が実際に効果を実感した方法を具体的に解説します。

業務効率化とタスク管理の改善

施工管理のきつさを軽減する最も効果的な方法は、業務の効率化です。

まず現在の業務を可視化し、「本当に必要な作業」と「省略できる作業」を区別することが重要です。優先順位を明確にし、緊急度と重要度の表など作成し、活用してタスクを整理しましょう。

ICTツールの活用も効果的です。現場管理アプリやクラウドベースの情報共有システムを導入することで、書類作成時間の短縮や情報伝達の効率化が図れます。

タブレット端末を活用した現場での直接入力により、二重作業の削減も可能です。上司や先輩への積極的な相談も重要で、経験豊富な先輩からのアドバイスを活用することで、無駄な試行錯誤を避け、効率的な業務進行が可能になります。

人間関係構築のコミュニケーション術

良好な人間関係の構築は、施工管理者にとって必須のスキルです。信頼関係を築くためには、まず相手の立場を理解し、尊重する姿勢が大切です。

職人さんとの関係では、彼らの経験と技術を認め、感謝の気持ちを表現することが重要です。朝の挨拶を欠かさず、作業の様子を見て回りながら声をかけることで、自然なコミュニケーションが生まれます。

発注者との関係では、定期的な報告と透明性の高い情報提供が信頼関係の基礎となります。問題が発生した際は、隠さずに早期報告し、解決策を併せて提示することで、プロフェッショナルとしての信頼を得られます。

協力会社との調整では、Win-Winの関係を意識し、一方的な要求ではなく、相互の利益を考慮した提案を心がけることが、長期的な良好関係の維持につながります。

ストレス解消と体調管理の方法

施工管理の精神的・体力的負担を軽減するため、効果的なストレス解消法を身につけることが重要です。休日は完全にオフモードに切り替え、仕事のことを忘れられる時間を作りましょう。

外出してリフレッシュすることを強くお勧めします。自然に触れる、映画を観る、スポーツをするなど、自分なりのストレス発散方法を見つけることが大切です。

仕事の悩みを言葉にすることも効果的です。同僚や先輩、家族に話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。一人で抱え込まず、適切な相談先を見つけておくことが重要です。

周囲に相談できる人がいない場合、公共機関の電話相談などを利用する方法もあります。体調管理では、十分な睡眠時間の確保と規則正しい食事を心がけ、現場での水分補給も忘れずに行うことが大切です。

スキルアップによる待遇改善

施工管理技士の資格取得は、キャリアアップと待遇改善の最も確実な方法です。2級から1級へのステップアップにより、担当できる工事規模が拡大し、年収アップも期待できます。継続的な学習により実力を向上させることで、仕事の効率が上がり、相対的にきつさが軽減されます。

新しい工法や技術について学び、現場で実践することで、周囲からの評価も高まります。成果を上げることで自信が付き、仕事に対する前向きな気持ちが生まれます。困難な現場を無事に完成させた経験は、次の現場でも活かされ、施工管理者としての成長実感を得られます。

会社内での評価が高まれば、昇進や昇給の機会も増え、より良い労働条件での勤務が可能になり、長期的な視点で自己投資を続けることが成功につながります。

4.施工管理に向いている人・向いていない人

施工管理への適性を客観的に判断するための指標をお示しします。コミュニケーション能力、リーダーシップ、計画性、判断力などの必要な資質と、向いていない人でも改善可能なポイントを解説。自分の適性を見極めて、キャリア選択の参考にしてください。

施工管理に適性がある人の特徴

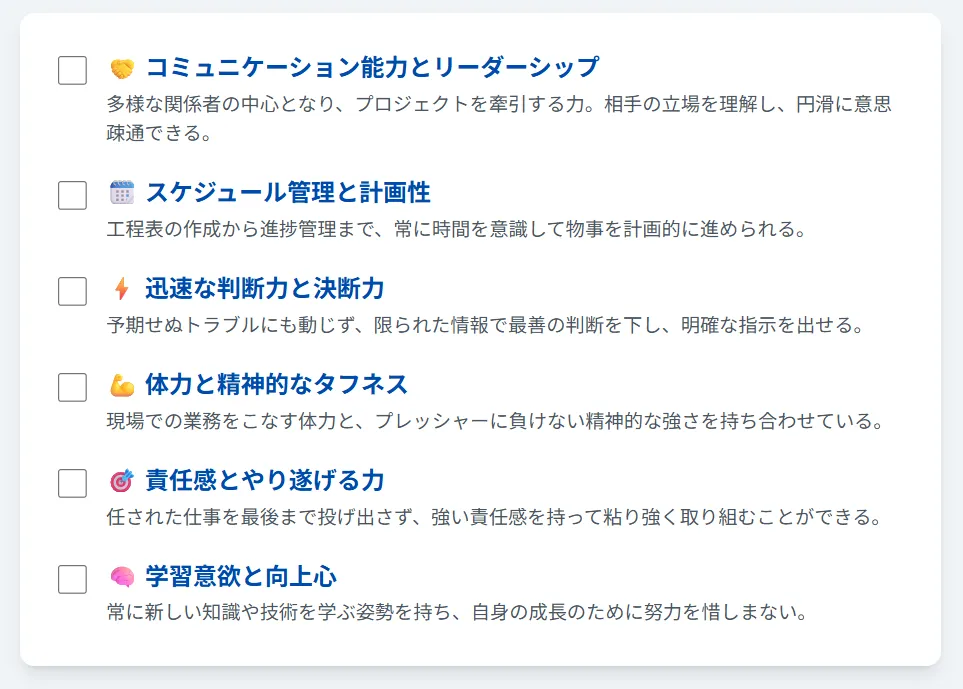

施工管理に向いている人の最も重要な特徴は、優れたコミュニケーション能力とリーダーシップです。

多様な関係者との調整役を務めるため、相手の立場を理解し、適切に意思疎通を図る能力が不可欠です。スケジュール管理と計画性も重要な要素で、工程表の作成から進捗管理まで、時間を意識した業務遂行能力が求められます。

迅速な判断力と決断力も施工管理者に求められる重要な資質です。

現場では予期せぬトラブルが頻発するため、限られた情報の中でも適切な判断を下し、関係者に明確な指示を出す能力が必要になります。体力的なタフネスと精神的な強さ、責任感の強さと最後まで諦めずに取り組む姿勢も、施工管理者として成功するための重要な特徴といえます。

▼あわせて読みたい

未経験から施工管理への転職を成功させるための具体的なノウハウについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご参考ください。資格取得戦略や面接対策など、実践的なアドバイスが満載です。

向いていない人が改善できるポイント

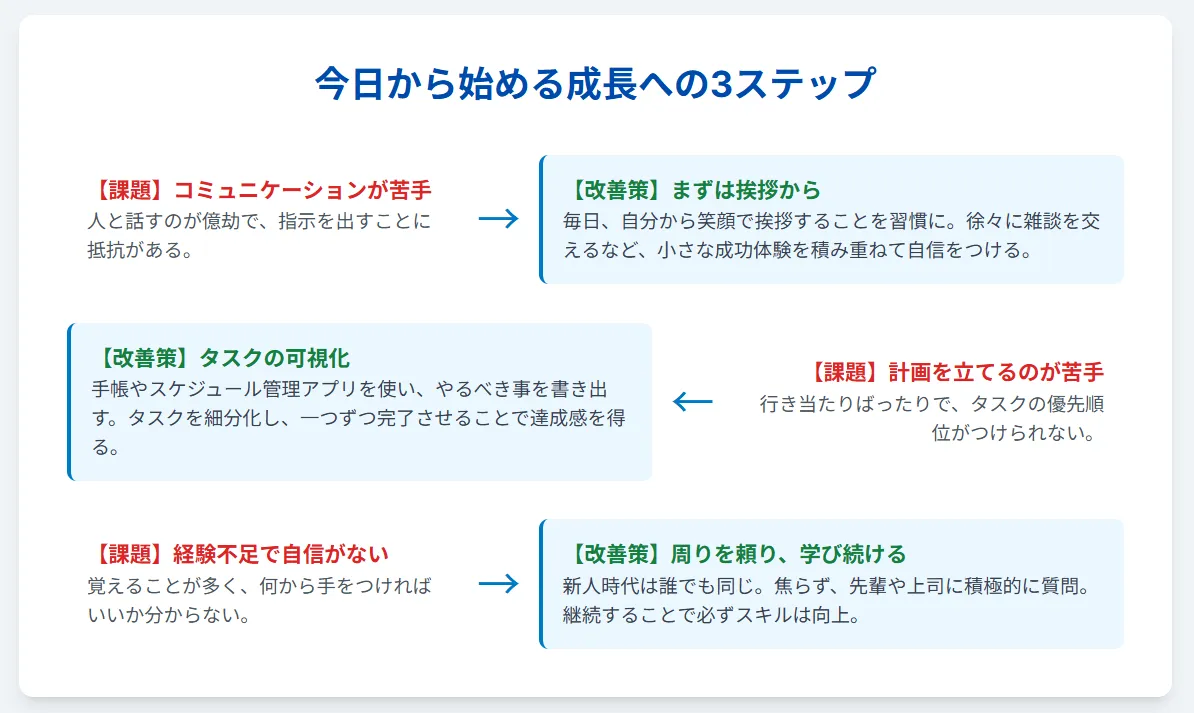

施工管理に向いていないと感じる人でも、努力次第で適性を向上させることは可能です。

コミュニケーションが苦手な場合は、まず挨拶から始めて、徐々に会話の機会を増やしていくことから始めましょう。計画性に欠ける場合は、手帳やスケジュール管理アプリを活用し、タスクの可視化から取り組むことをお勧めします。

経験を積むことで得られる能力も多くあります。新人時代は仕事を覚えることで精一杯ですが、段階的にスキルが向上し、余裕を持って業務に取り組めるようになります。重要なのは、適性がないと早期に判断せず、ある程度の期間継続してから評価することです。

新人時代の困難は一時的なものであることが多く、継続することで克服できる場合がほとんどです。先輩や上司からのサポートを積極的に求め、学習意欲を持ち続けることが成長の鍵となります。

■「この会社で一生働く」に違和感がある施工管理者の方へ

施工管理に特化した派遣サービス『カラフルスタッフィング建設』にご相談ください。

常用型派遣で正社員として安定した雇用を維持しながら、様々な企業・プロジェクトで自由に経験を積める新しい働き方を提供します。

ワークライフバランスを重視した案件選定も可能で、残業月10時間以内の現場への配属実績も多数あります。

▼無料・簡単・30秒で完了!

カラフルスタッフィング建設に無料で相談してみる

5.働き方改革による施工管理の環境変化

2024年4月施行の時間外労働上限規制やICT技術の進展により、施工管理の労働環境は大きく変化しています。法改正の具体的な内容、業界での取り組み状況、デジタル化による業務効率化の実例など、最新の環境変化と今後の展望を詳しく解説します。

時間外労働上限規制の影響

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、施工管理の労働環境は大きく改善されつつあります。原則として月45時間・年360時間の上限が設定され、長時間労働の是正が法的に義務付けられました。

大手・中堅企業を中心に、この法改正に対応するための働き方改革が積極的に進められています。

具体的には、業務の効率化、人員増強、外部委託の活用などにより、個人の労働時間削減が図られています。

災害復旧工事などの緊急性を要する工事については適用除外となりますが、業界全体として労働環境改善への意識が高まっており、従来の長時間労働を前提とした働き方からの脱却が進んでいます。この規制により、施工管理者の健康確保とワークライフバランスの向上が期待されています。

参考:厚生労働省|建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制

ICT活用による業務効率化の進展

建設業界でのICT活用は急速に進展しており、施工管理の業務効率化に大きく貢献しています。タブレットPCの現場導入により、図面閲覧、写真撮影、報告書作成などがリアルタイムで可能になりました。

BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)の導入により、3次元モデルを活用した設計・施工管理が可能となっています。

クラウドベースの情報共有システムにより、関係者間での情報伝達が迅速化され、書類の電子化も進んでいます。従来は紙ベースで行っていた報告書作成や承認プロセスが大幅に簡素化されました。

ドローンを活用した現場調査や進捗確認、AI技術を用いた安全管理システムなど、先端技術の導入も進んでおり、施工管理者の負担軽減と業務の高度化が同時に進められ、より戦略的で創造的な業務への転換が図られています。

6.施工管理転職でより良い職場環境を求める転職戦略

現在の職場環境に限界を感じた場合の転職戦略を具体的にご紹介します。転職を考えるべきタイミングの見極め方、施工管理経験を活かせる転職先の選択肢、転職エージェントの活用方法など、キャリアアップや労働環境改善を実現するための実践的なアドバイスをお伝えします。

転職を考えるべきタイミング

施工管理からの転職を検討すべきタイミングとして、まず体力的・精神的限界のサインを見逃さないことが重要です。

慢性的な睡眠不足、体調不良の継続、うつ症状の兆候などが現れた場合は、健康を最優先に考える必要があります。会社の改善意欲や取り組み姿勢も重要な判断基準で、働き方改革への取り組みが全く見られない場合は、将来的な改善も期待できません。

個人的な努力で解決できない構造的な問題(極端な人員不足、非現実的な工期設定、適切な報酬体系の欠如など)が継続している場合も、転職を検討する合理的な理由となります。

派遣という働き方も選択肢の一つで、勤務先を選べる自由度が高まり、サービス残業の回避や適正な給与の確保が可能になることがあります。

施工管理経験を活かせる転職先

施工管理の経験は多くの業界で高く評価されるため、転職先の選択肢は豊富にあります。

施工管理職としての転職では、より労働環境の良い建設会社への移籍が考えられ、働き方改革に積極的な企業や福利厚生が充実した会社を選ぶことで、大幅な労働環境改善が期待できます。

関連職種への転職も有力な選択肢です。

建設コンサルタント、設計事務所、不動産開発会社などでは、施工管理の現場経験が重宝されます。建設機械メーカーや建材メーカーでの技術営業職、品質管理職なども、施工管理の知識と経験を活かせる分野です。

転職エージェントの活用により、自分では見つけられない求人情報の入手や、キャリアプランの相談、面接対策などのサポートを受けることができ、建設業界専門の転職エージェントであれば、より適切なアドバイスを得られるでしょう。

▼あわせて読みたい

施工管理からの転職を検討される際は、志望動機の書き方が重要なポイントとなります。現場経験を効果的にアピールする方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。

7.施工管理で充実したキャリアを築くために

施工管理の仕事がきつい理由として、業務量の膨大さ、休日の少なさ、複雑な人間関係、重い責任、環境の厳しさ、給与とのバランスなど6つの要因を詳しく解説しました。

しかし、これらの困難は適切な対処法により軽減できることも確認できました。

業務効率化、人間関係の構築、ストレス管理、スキルアップという4つのアプローチにより、施工管理の仕事をより充実したものに変えることが可能です。

また、働き方改革やICT技術の進展により、業界全体の労働環境は確実に改善されています。

自分の適性を見極め、必要に応じて転職という選択肢も視野に入れながら、長期的なキャリア形成を考えることが重要です。施工管理は確かに困難な職種ですが、社会インフラを支える重要な仕事であり、大きなやりがいと成長機会を提供してくれる仕事でもあります。

現在施工管理の仕事で悩んでいる方は、まず今回ご紹介した対処法を実践してみてください。それでも改善が見られない場合は、より良い職場環境を求めて転職を検討することも一つの解決策です。何より重要なのは、一人で悩みを抱え込まないことです。

■施工管理のきつさを解消する新しい働き方

カラフルスタッフィング建設は、正社員雇用による安定性と、柔軟な現場選択によるワークライフバランスの実現を両立できます。20代の若手からベテランまで幅広く活躍中。建設・土木・電気・管工事など、あらゆる工種での経験を積めます。20代で1級施工管理技士を取得した事例や、3年で年収150万円アップの実績もあります。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら