30代で建築業界への転職を考えているあなたへ。「未経験でも大丈夫?」「体力は持つ?」「給与は上がる?」そんな不安を抱えていませんか。

実は今、建築業界は深刻な人手不足により30代の転職者を積極的に求めています。

経験者はキャリアアップのチャンス、未経験者も研修制度が充実した環境で新たなスタートを切れます。データと実例で転職成功への道筋を解説します。

- 30代建築業界転職の現実的な年収水準と市場動向

- 経験者・未経験者それぞれの効果的な転職戦略

- 転職成功に必要な資格と具体的な活用方法

1.30代からの建築業転職、その「不安」と「可能性」

30代で建築業界へ転職を考える際、「体力は持つだろうか」「未経験でも通用するのか」といった不安を抱く方も少なくありません。

一方で、これまでの社会人経験や自分の強みを活かせる場面も多く、業界内で活躍できる可能性は十分にあります。

多くの方が抱える悩み|給与、将来性、きつい労働環境

建築業界は「ブラック」といわれがちですが、このようにいわれる背景として、以下のようなことが考えられます。

- 長時間労働やサービス残業の多さ

- 短い納期に対する業務量の多さ

- 慢性的な人手不足による大きな負担

また、企業や業務の内容によっては危険を伴ったり転勤が多かったりするケースも少なくありません。

さらに、上下関係の厳しい現場があることや、建築業界で身につけたスキルが他の業界で活かしにくいことは、特に若い世代が建築業界を「きつい」と感じる理由のひとつになっています。

最近では労働環境の改善に向けた取り組みも進んでいますが、現場に残っている課題も少なからずあるため、働く方たちの不安や将来への心配が根強く残っているのが現状です。

労働者のワークライフバランスの改善や、労働環境およびキャリア形成に対する不安の払拭、業界の将来性向上を図るためにも、業界全体の仕組みを根本から変えることが必要とされています。

なぜ今、建築業界が30代を必要としているのか?

建築業界では労働者の高齢化・若い世代の人材不足が深刻化しており、体力や柔軟性が必要とされる現場では、特に30代の働き盛りの方が非常に貴重な存在となっています。

そのため、未経験の30代であっても意欲があれば採用されやすく、研修制度や現場での指導も充実しているので安心して働くことができる

さらに、30代はこれまでの仕事で身につけたスキルや業務に対する責任感が評価されやすい年代であるため、仕事に対する意欲や適性、向上心があれば現場管理や技術職などへのステップアップも目指せます。

今の建築業界では年齢よりも「やる気」や「資質」が重視される傾向があるため、未経験の30代でも挑戦しやすい業界です。

「不安を行動に変える」ためのヒント

転職に対する不安は、これからの未来への期待と、これまでの経験が入り混じって生まれる自然な感情ですが、その不安をそのままにせず、言葉にして自分自身と向き合うことが大切です。

まずは、自己分析を通じて自分の価値観や強みを明確にし、これまでのキャリアを振り返ることで自信を育てましょう。

また、業界について調べたり選考の準備を進めたりすることで、「これからどう動くか」という道筋が見えてくると、抱いていた不安が徐々に解消されて行動する力へと変わっていきます。

もし迷ったときは、信頼できる第三者の意見を聞いてみるのも良い方法です。不安を感じるのは「自分の未来を変えたい」と本気で思っていることの裏返しでもあるため、焦らず一歩ずつ前に進んでいきましょう。

2.【業界のリアル】データで見る30代・建築転職の市場動向

30代で建築業界への転職を考える際には、市場の動きや求人の数、年収の水準など、実際のデータを知ることが大切です。

ここでは、最新の統計や業界の動向をもとに、30代の転職市場の現状について詳しく解説します。

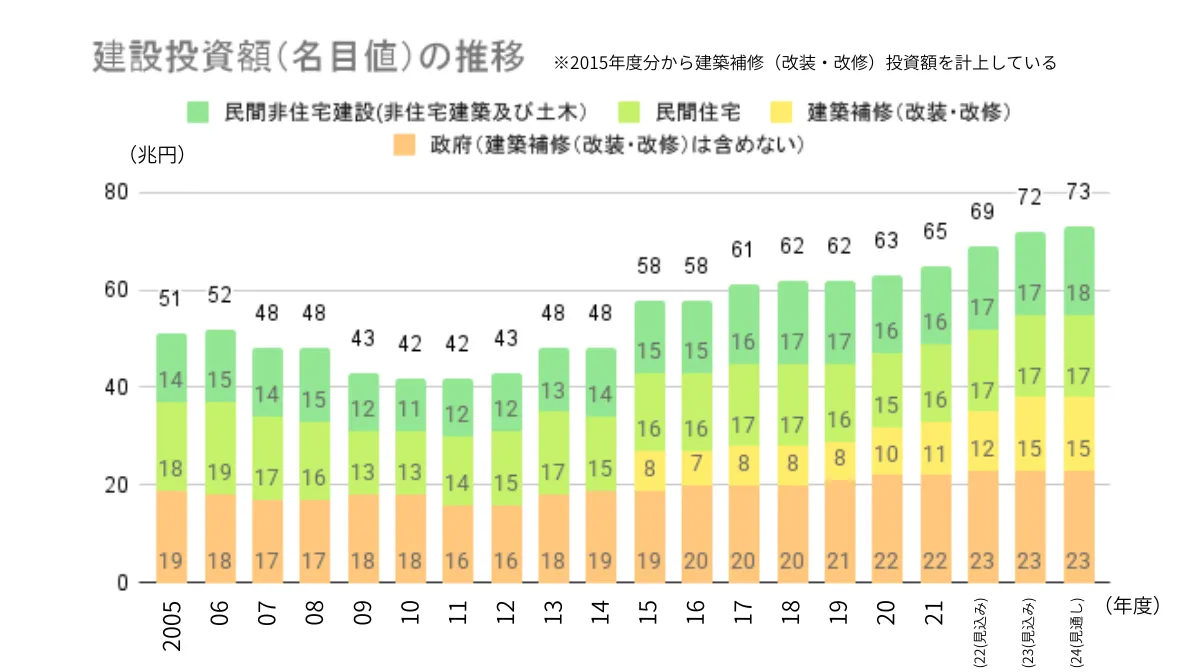

建設投資の推移と業界の将来性(国土交通省データより)

国土交通省のデータによると、2024年度の建設投資額は前年比2.7%増の73兆200億円になると予測されており、政府と民間の両方で安定した成長が期待されている状況です。

中でも土木分野は前年比4.1%増と高い成長率が見込まれており、災害復旧やインフラ整備の需要が高まっていることがうかがえます。

建設投資は1992年度のピークを境に、長い間減少傾向が続いてきました。しかし、東日本大震災に代表される災害復興需要や、補正予算などによる政府建設投資の影響を受けて、近年は緩やかに回復しつつあります。

今後も、持続可能な都市づくりや老朽化したインフラの更新が進む中で、建築業界は社会の課題を解決する重要な役割を担い続けると考えられます。

参照元:

国土交通省「令和6年度(2024年度) 建設投資見通し 概要」

国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」p.4

30代・建築業のリアルな平均年収と給与事情

令和6年賃金構造基本統計調査によると、建設業に従事する30~34歳の「きまって支給する現金給与額」は月平均約35.1万円、35~39歳では約38.5万円です。

これを年額に換算すると、それぞれ約421.2万円と約462.0万円になります。

さらに年間賞与その他特別給与として、30~34歳は約93.9万円、35~39歳は約105.8万円が加わります。

賞与込みの平均年収は30~34歳で約515.1万円、35~39歳で約567.8万円

→年齢とともに着実に年収が伸びている

また、建設業全体の平均は、月額給与が約38.4万円、年間賞与が約104.6万円で、これをもとに算出すると賞与込みの平均年収は約565万円になります。

近年の民間給与実態統計調査による全業界の平均年収は、令和3年の約446万円から令和5年の約460万円へと推移しており、概ね450万円前後で推移しています。これと比べると、建設業はおよそ110万円高い水準です。

もちろん企業規模や職種によって差はありますが、安定して比較的高収入を得られる業界です。加えて、現場での経験や体力を活かして役職に就けば、さらなる収入アップも期待できます。

参照元:

政府統計の総合窓口|賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 D建設業

国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査 」(第9図)平均給与及び対前年伸び率の推移

建築業は本当に「きつい」のか?労働環境改善の最新動向

「きつい」といわれることが多い建築業界ですが、最近では労働環境の改善に向けてさまざまな取り組みが実施されています。

例えば、2024年の法改正では、建設業における時間外労働の上限が原則月45時間以内・年360時間以内に規制されました。

この上限規制に違反した場合は企業側に「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」となる罰則が科されます。

このような背景から、建築業界でも労働時間の削減や業務負担の軽減に向けた取り組みが行われ始め、建築業従事者が無理なく働ける環境作りも進められている

- デジタル管理による労働時間の見える化

- 業務効率化ツールの導入

- ドローンの活用といったDXの推進

- 工期や発注額・受注額の適正化

2025年における建設業での死亡災害は、前年同期比で13.5%減少しました(2025年12月時点)。この背景には、安全管理への意識向上や現場でのリスク回避措置の徹底があり、一定の効果が現れていると考えられます。

さらに、時間外労働の規制や工期の適正化といった取り組みも進みつつあり、安全対策やワークライフバランス改善に向けた業界全体の努力が成果として現れ始めています。

こうした働き方改革は、労働者の健康の維持と人材の確保という両方の面で、業界にとって大きな転換点となっています。

参照元:

厚生労働省|はたらきかたススメ

厚生労働省|令和7年における労働災害発生状況について(12月速報値)

▼あわせて読みたい

施工管理職の年収について、地域別の詳細データや具体的な年収アップ戦略を知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

3.【経験者向け】キャリアアップ転職で年収と待遇を上げる戦略

30代で建築・建設業の経験がある方が、キャリアアップ転職によって年収や待遇を上げるためには、まず自分自身の市場価値を正しく把握し、適切な企業やポジションを選ぶことが大切です。

ここでは、具体的な企業の種類やキャリアパス、さらに給与交渉のコツについても詳しく解説します。

あなたの市場価値は?企業が30代経験者に求める「即戦力」とは

30代の経験者は、転職市場において「即戦力」として高く評価されます。特に、1級建築施工管理技士などの建築関連の資格を持っている方や、大規模なプロジェクトで実績を積んだ人材は、多くの企業から求められる存在です。

しかし、資格や経験があるだけでは十分とはいえません。資格は自分の能力を証明する強力な武器になりますが、やみくもに取得するのではなく、転職先のニーズに合わせて選ぶことが大切です。

また、現場で身につけた調整力やマネジメント力といった能力を、他の企業・職種でも通用するスキルとしてどのような言葉で伝えるかも重要なカギとなります。

自分の市場価値を高めるためにも、自己分析を戦略的に行い、自分の強みをしっかり発信する力を身につけましょう。

選択肢はこれだけある!具体的なキャリアパスと企業タイプ

建築・建設業界には数多くの企業が存在し、働き方の多様化も進んでいるため、自分のイメージに近いキャリアパス・働き方でキャリアアップを目指すことも可能です。

ここでは、それぞれの企業タイプや働き方の特徴を確認し、自分にとっての理想的なキャリアについて考えてみましょう。

ゼネコン

ゼネコンでは、施工管理や技術職での経験が高く評価されます。30代は、現場作業から管理業務へと役割を広げていく人が増える時期です。

複数の現場をまとめた経験や、協力会社との調整力がある方は、即戦力として高い待遇で採用されるケースも少なくありません。

特に中堅から大手の企業では、一級建築士や1級建築施工管理技士などの資格を持っている方や、安全管理や品質管理に優れた人材が重宝されます。

さらに、マネジメント力を身につけることで、年収アップや役職への昇進も期待できます。

デベロッパー

デベロッパーの仕事では、用地の取得から施設の開発・販売・管理までといった幅広い業務を総合的にこなす力が求められます。

特に30代になると、建築業界や不動産業界で培った経験を活かし、行政とのやり取りや事業収支の設計といった上流工程に関わることも珍しくありません。

責任のある立場を任されることも多いため、年収もさらに高くなる傾向があります。

また、プロジェクトマネージャー(PM)や事業企画の職種は好待遇であることが多く、都市開発や再開発のプロジェクトに携わることでキャリアの選択肢も広がります。

これらの仕事では、物事を戦略的に考える力も重視されることを押さえておきましょう。

ハウスメーカー

ハウスメーカーの強みは、営業力と設計・施工に関する知識を組み合わせている点にあります。

住宅の建築・販売や点検などを一貫して扱う企業も多いため、今までに身につけた建築や不動産に関するさまざまな知識やスキルを業務に活かせます。

30代はこれまでの経験から顧客対応が安定し、紹介やリピートを得やすい年代です。こうした成果は収入にも反映され、成果報酬型を採用する企業では、実績次第で年収1,000万円を超えることもあります。

地域密着型の企業ではお客様との信頼関係を築くことが特に重要になりますが、全国展開型の企業では信頼関係の構築と併せてスピードや効率も重視されます。

このように、企業ごとに求められるものが異なるため、転職を成功させるためにも企業研究を十分に行い、自分のスタイルに合った会社を選ぶようにしましょう。

設計事務所

設計事務所では、意匠設計や構造設計、設備設計といった専門分野での実績が特に重視されます。

大手の設計事務所ではプロジェクト全体を管理するプロジェクトリーダーとして活躍できるほか、各専門分野のスペシャリストになる選択肢もあります。給与や福利厚生が安定していることも大手設計事務所の魅力です。

一方、中規模・小規模の設計事務所では、プロジェクト全体を一貫して管理する立場に就く機会が早い段階で訪れるケースも少なくありません。

業務を通して幅広い知識・スキルを身につけられることや、自分のアイデアをプロジェクトに反映させやすいことは、仕事のやりがいを感じることにもつながると考えられます。

独立を目指す場合は、人脈を広げて長期的な信頼関係を構築したり、実務経験を積んだりすることも大切です。

自身のブランディングを入念に行い、自分自身の得意分野を深めていくことで、将来の選択肢もより広がっていくと考えられます。

コンサルタント

建設・不動産分野のコンサルタントは、専門知識や現場での経験などを活かして、クライアントの建築物・不動産に関する課題を解決する役割を担う職業です。

特に30代のコンサルタントは、業界や企業によっては業務の中心を担うことも多く、課題を見つけ出す力や改善策を提案する力が求められます。

戦略系のコンサルタントでは分析力が、技術系のコンサルタントでは専門性が高く評価される傾向があるので、自分の進むべき方向性をしっかりと見極めることが大切です。

また、近年では建築業界でもSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が求められており、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)といった新しいワークフローの導入も増えています。

こうした新しい分野に強い人材は、建築業界において大いに重宝されると考えられます。

年収はこう上げる!給与交渉と自己PRのポイント

まずは、現場管理や工程の改善など、具体的な数字で示せる成果を整理しましょう。

自己PRでは具体的な成果を挙げるとともに、「計画力や実行力といったスキルを新しい職場でも発揮できる能力がある」とアピールすることが大切です。

また、給与交渉の際には、業界の平均的な給与や自分の市場価値を事前に調べておくことも重要になります。

調査や自己分析を通して「自分が貢献できる分野」や「期待される役割」などを具体的に考え、自分の意見をしっかりと伝えるようにしましょう。

経験者の場合は「即戦力としての信頼感」を示すことで、年収アップの交渉がしやすくなります。

4.【未経験者向け】30代からでも大丈夫!異業種からの挑戦を成功させる方法

30代で異業種から建築業界への転職を考えている方の中には、「未経験でも大丈夫だろうか」と不安に感じる方も少なくありません。

しかし、しっかりと戦略を立てて準備を進めれば、チャレンジを転職成功のチャンスに変えることも難しくありません。ここでは、未経験からでも転職を成功させるための具体的な方法について解説します。

「未経験だから無理」は誤解。人手不足の今がチャンスである理由

建築業界で働くには一定の知識やスキル、体力などが必要にはなるものの、転職前から「未経験だから無理だ」と決めつけるのは早計です。

現在、建築業界では若手の人材不足と高齢化が進んでおり、未経験者の採用が積極的に行われています。

特にゼネコンや大手企業以外の現場では、体力とやる気があれば面接1回で採用されることも珍しくありません。

また、建築業界では30代や40代で転職する方も多く、年齢よりも「意欲」や「適性」が重視される傾向があります。

研修や現場での指導体制が整備されている企業も多いため、30代・未経験からでも安心して仕事を始められるケースがほとんどです。

まず目指せる職種はこれ!おすすめの入り口3選

異業種への転職を考える際には、まず自分が現実的に目指せる職種を知ることが大切です。特に、未経験からでも挑戦しやすく、キャリアの幅を広げやすい仕事を選ぶことで、転職の成功率は高くなります。

ここでは、異業種から建築業界への転職の入り口としておすすめの職種を3つ紹介します。

施工管理アシスタント

施工管理アシスタントは、現場のスムーズな運営を支える「縁の下の力持ち」です。

施工管理者が行う「安全管理」「品質管理」「工程管理」「原価管理」の4種類の管理を補助や、日報の作成や写真撮影、資料の整理などといった事務作業を担う

施工管理アシスタントは先輩と一緒に現場で働きながら仕事の内容や流れを学べるため、未経験の方でも安心して挑戦できる仕事です。

また、人手不足が深刻な建築業界では、アシスタントの存在が働き方改革の推進にも貢献しています。これらのことから、施工管理アシスタントは今後もますます重要な役割を担う職種になることが期待されます。

注文住宅の営業

注文住宅の営業は、単に商品を売るだけの仕事ではありません。お客様の夢や理想の暮らしを一緒に考え、それを「住宅」という形にしていくという、クリエイティブな役割を担う職業です。

専門的な知識も必要な仕事ではありますが、研修やOJT(実務を通じた指導)を通じて、提案力や住宅に関する知識をしっかり身につけられるので、未経験者も安心してスタートできます。

注文住宅の営業の業務は、お客様へのヒアリングから始まり、設計の提案、施工スケジュールの調整、そして引き渡し後のアフターフォローまで多岐にわたります。

お客様との信頼関係を築くことが重要な仕事であるため、コミュニケーション力や相手の気持ちに寄り添う共感力を活かしたい方にもおすすめです。

現場作業員(職人)

現場作業員(職人)は、建設現場の最前線で実際に「形あるもの」を作り出す仕事です。先輩の指導を受けながら工具の使い方や作業の流れを学べるため、未経験からでも挑戦できます。

また、多くの企業では入社後に資格取得を支援する制度があり、業務を通して基礎を固め、専門性を高めることでステップアップを目指せます。

現場では体力が求められるだけでなく、チームで協力して働くための協調性も求められますが、コツコツと作業してきた建物が完成したときの達成感は格別です。

特にものづくりが好きな方にとっては大きなやりがいを感じられる仕事となることが期待できます。

これまでの経験が無駄にならない!アピールできるポータブルスキル

建築業界は他の業界と比べても門戸が広く、未経験者が挑戦できる仕事も豊富に存在します。また、異業種で身につけたスキルが思いがけない形で役立つことも珍しくありません。

◎営業や接客で培ったコミュニケーション力は、複数の業者が関わる現場での連携や安全確認などで大いに役立つ

◎現場では資材の運搬・積み込みのためにフォークリフトやクレーンが頻繁に使用されるため、物流業界や製造業界でこれらの操縦資格を取得している方は今までの経験やスキルを存分に生かすことができる

このように、これまでの経験は決して無駄にならず、建設現場で新しい価値を生み出す大きな強みとなります。

▼あわせて読みたい

未経験から施工管理への転職について、より詳しい成功の秘訣と具体的なステップを知りたい方は、こちらの記事もご参考ください。

5.30代建築業転職の合否を分ける「資格」の重要性

30代での建築業界における転職活動では、「資格を持っているかどうか」も大きなポイントとなります。

これは、実務経験だけでは十分に評価されない場合でも、資格があれば専門的な知識や即戦力となるスキルを持っていることを効果的にアピールできるためです。

ここでは、転職の合否に大きく影響する主な資格について解説します。

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、建築工事の工程や品質、安全、原価などを総合的に管理する知識・スキルを保有することを証明する国家資格です。

▼建築施工管理技士には1級と2級がある

1級を取得すればすべての工事に対応できる「監理技術者」として、2級を取得すれば監理技術者を必要とする工事以外のすべての工事に配置する必要がある「主任技術者」として活躍できる

建築施工管理技士になるための試験を受けるには、年齢や実務経験といった条件を満たさなければなりません。

試験はマークシート方式(選択問題)からなる第一次検定と、記述問題・選択問題からなる第二次検定の2段階で行われ、1級の第一次検定に合格すれば「技士補」として監理技術者の補佐を担えるようになります。

建築士

建築士は、建物の設計や工事監理、施工といった業務を行うための国家資格であり、建築業界の中心的な役割を担う職業です。

建築士の資格には一級、二級、木造の3種類があり、それぞれの資格で扱える建物の大きさや構造などの範囲が異なります。

一級建築士はすべての建築物に対応できる資格であるため、取得できれば仕事の幅が大きく広がる

建築士の資格を取得するには、学科試験と設計製図試験の両方に合格しなければなりません。また、受験するには学歴に応じた実務経験も必要となることに注意しましょう。

試験の難易度は高いものの、合格すれば設計者としての信頼性や専門性が大きく高まります。実務経験を積み重ねながら、試験合格に向けた学習を十分に行いましょう。

CADオペレーター

CADオペレーターは、設計士の指示や考えをもとにCADソフトを操作し、正確な図面を作製する職業であり、建築現場での設計の精度を支える大切な役割を担っています。

CADオペレーターの仕事は実際の経験が重視される傾向があり、CADオペレーターの仕事に就くために必須となる資格や免許もありません。

そのため、転職活動でCADスキルがあることをスムーズに証明したい方は、「建築CAD検定試験」を受けることもおすすめです。

建築CAD検定試験では、CADに関する知識だけでなく、実際にCADを操作する力や図面を作製する能力といった実務的な力が求められます。

試験に向けた勉強自体が実務能力の向上につながるため、未経験者だけでなく、建築業界でスキルアップを図りたい方にもおすすめです。

試験は准1級から4級までの5段階に分かれているため、自分の能力や目標に合わせて受験する級を選びましょう。

建築積算士

建築積算士は、設計図などから建築工事に必要な材料の数量や工数・人数を計算し、工程や工期を考慮したうえで正確かつ適正に建築工事費用を算出する仕事を担う専門職です。

以前は「建築積算資格者」という名称でしたが、2001年からは「建築積算士」へと変更されました。現在は公益社団法人 日本建築積算協会が本資格の認定事業を実施しています。

建築積算士の試験は一次試験(学科)と二次試験(実技)に分かれており、どちらも協会が発行するガイドブックから出題されるため、事前にしっかりと対策することで十分に合格を目指せます。

受験年度の4月2日時点で満17歳以上の方であれば受験可能であるため、未経験者でも挑戦しやすい資格です。

なお、日本建築積算協会が認定する建築系の学校で積算を学び、認定試験に合格した方は「建築積算士補」として働くことも可能です。

建築積算士補の資格を持つ方は建築積算士の試験を受ける際に「一次試験の免除」「受験費用の割引」といった優遇を受けられることも押さえておきましょう。

建築積算士は建築現場において重要な役割を果たす職種であり、さまざまな分野の建築工事で大いに役に立つ資格でもあります。

上位資格である「建築コスト管理士」の取得も視野に入れながら、キャリア形成を考えていきましょう。

建築設備士

建築設備士は、空調・給排水・電気などの設備設計に詳しく、建築士に技術的なアドバイスを行う専門職です。

建築士へのアドバイス自体は資格を保有していなくても行えますが、「建築設備士」の資格を取得することで、建築設備に関する専門的な知識・スキルを持つことをアピールしやすくなります。

近年、省エネ設計やカーボンニュートラルへの対応など、建築物に求められる条件が高度化しています。これに伴い、建築設備に関する専門知識やスキルを持つ建築設備士の需要は急速に高まっている状況です。

こうした背景から、建築設備士は今後ますます建築現場で欠かせない存在になると予想されます。

建築設備士の試験を受けるためは、学歴および専攻分野、実務経験などの条件を満たす必要があり、試験は第一次試験(学科)と第二次試験(設計製図)の2段階で構成されています。

土木施工管理技士

土木施工管理技士は、橋やトンネル、港湾などのインフラを整備する際に、工程や品質、安全の管理を担当する国家資格です。

土木分野は公共事業が多く、施工管理の専門知識が特に重視されます。公共事業を多く扱う土木系の企業では、土木施工管理技士の資格保有者が大いに重宝されます。

▼土木施工管理技士には1級と2級がある

1級を取得すればすべての工事に対応できる「監理技術者」として、大規模な工事に携わることが可能2級は「主任技術者」として認定されるため、主に監理技術者を置く必要がある工事以外の現場で活躍することが期待できる

試験は第一次検定(選択問題)と第二次検定(記述問題)の2段階に分かれており、それぞれ正答率60%以上で合格となります。

1級の場合は19歳以上、2級の場合は17歳以上で誰でも受験にチャレンジでき、第一次検定に合格すれば「技士補」を取得できるなど、土木施工管理技士は若手がステップアップしやすい資格でもあります。

未経験者であれば2級の取得を目指すところから始めるなど、自分に合った級を選んだうえで学習を行いましょう。

建設機械施工管理技士

建設機械施工管理技士は、建築・土木工事で使われる重機の施工を管理する国家資格です。工事の機械化が進む中、専門知識を持つ人材として今後も需要が高まると考えられます。

▼建設機械施工管理技士には1級と2級がある

1級を取得すれば「主任技術者」としてだけでなく「監理技術者」としても配置できるため、大規模工事や特定建設業の現場で活躍できる

2級は「主任技術者」として一般的な工事現場を担当でき、まずは現場の中心的な技術者として経験を積むことが可能

建築機械施工管理技士の資格試験は第一次検定と第二次検定に分かれており、第一次検定に合格すれば「技士補」、第二次検定に合格すると正式な技士資格を得られます。

第一次検定では1級の場合は19歳以上、2級の場合は17歳以上で誰でも受験可能ですが、第二次検定を受けるには一定の実務経験が必要となることを押さえておきましょう。

▼あわせて読みたい

転職に有利な建築業界の資格について、優先順位や取得戦略をより詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください。

6.失敗しないための転職活動完全ステップ

転職活動では、これまでの自分の経験や身につけた知識・スキルを効果的にアピールする方法を知ることや、情報収集をより詳しく正確に行うことが重要になります。

特に建築業界で転職を目指す場合は、自分の専門性やスキルをしっかりとアピールできる書類を作成することや、効果的な支援サービスを活用することが大切です。

ここでは、建築業界の転職で失敗しないための具体的なステップについて解説します。

採用担当者の目に留まる「職務経歴書」の書き方

職務経歴書は、ただ経歴を並べるだけの書類ではありません。自分が持つ「再現性のある実務能力」を伝えるための戦略的なプレゼンテーション資料です。

- 職務要約では、志望する企業が求めているスキルに合った経験を簡潔かつ明確に記述する

- 業務内容については、「何をしたのか」「どのように取り組んだのか」「どんな成果を出したのか」をはっきりと記載することが大切

- 使用した機材や取得している資格がある場合は忘れずに記入し、即戦力であることの根拠を示す

- 企業研究と自己分析をしっかり行い、自分の強みが志望企業にどのように貢献できるかを言葉で表現する

これらが、次の選考過程である面接へ進むための第一歩となります。

なぜ使うべき?建築業界に特化した転職エージェントの活用術

建築業界で別の企業・職種に転職する場合や、異業種から建築業界へ転職する場合などでは、建築業界に特化した転職エージェントを積極的に利用しましょう。

業界に特化した転職エージェントを活用することにより、詳しい求人情報や職場の実際の雰囲気を把握できるため、自分に合った理想的な職場に出会いやすくなります。

また、面談や面接の日程調整、オンラインでの対応など、在職中でも無理なく転職活動を進められるサポートも受けられます。

さらに、企業ごとの選考対策や資格取得の支援など、建築業界に詳しいアドバイザーによる手厚いサポートがあることも大きな魅力です。

そのため、「高収入が期待できる」「休みを取りやすい」「将来に希望が持てる」といった「新3K」と呼ばれる職場への転職が期待でき、ミスマッチや早期退職のリスクも低減できると考えられます。

自分の希望に合った求人と出会うためにも、エージェントの支援実績や対応力をしっかり見極めて選ぶことが大切です。

▼あわせて読みたい

建築業界に特化した転職エージェントの具体的な選び方や活用方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

7.30代の建築転職「よくある質問」Q&A

30代で建築業界への転職を考えると、年齢や未経験であることへの不安、必要な資格、そしてキャリアの将来性など、さまざまな疑問を抱く方も少なくありません。

ここでは、よくある質問に答えながら、安心して転職活動を進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

Q. 40代になると転職はさらに難しくなりますか?

A.40代での転職は、20代や30代での転職と比べて確かに難しくなる傾向がありますが、決して不可能ではありません。若い世代向けの求人にこだわらず、自分の経験を活かせる職種や、ミドル層を歓迎する企業を目指すことで、採用されるチャンスは十分にあります。

特に、マネジメント力や専門知識が求められるポジションでは、即戦力として高く評価されるケースも少なくありません。

また、転職を成功させるためには、希望条件を整理したり、企業についてしっかり調べたり、人脈を広げたりすることも大切です。焦らずに計画的に行動することが、40代ならではの強みを活かすポイントとなります。

▼あわせて読みたい

40代での建築業界転職について、成功事例や具体的なノウハウをより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

Q. 未経験でも本当に入社後の研修はありますか?

A.建築業界では人手不足が深刻化しており、未経験者の採用に積極的な企業が増えています。特に現場では、OJTを中心とした実践的な研修が用意されており、未経験者でも基礎から技術を身につけられる環境が整っています。

また、先輩社員による丁寧な指導や安全教育も充実しているため、初めてこの業界で働く方でも安心して仕事を始めやすいと考えられます。

ただし、すべての求人が未経験者を対象としているわけではありません。応募する前に、「研修制度や教育体制があるか」「特別な資格や実務経験が必要か」といった点をしっかり確認することが大切です。建築業界に特化した転職エージェントを活用しながら、自分に合った企業・職種の求人を見つけましょう。

Q.「残業少なめ」「年間休日120日以上」の求人は実在しますか?

A.「残業が少ない」「年間休日120日以上」といった条件は、建築業界においても理想ではなく、現実的なものとなっています。

例えば、ある大手シャッターメーカーでは完全週休2日制を導入しており、年間休日125日のほか有給休暇など各種休暇も取得しやすい環境が整備されています。設計職であっても残業は少なめとされており、ワークライフバランスを維持しやすい環境です。

また、木造耐火技術の開発に強みを持つある企業では、年間休日127日・土日祝日休みという働き方を実現しています。さらに、建築設計・設備設計事業やエンジニアリングサービス事業を提供するある企業では、年間休日120日以上かつ月の残業が平均20時間ほどであり、リモート勤務も可能とする柔軟な制度が整っています。

最近は、建築業界においても働き方改革の推進や人材の定着を重視する企業が増えており、上記のような働き方ができる求人も増加傾向にあります。応募前に条件をしっかりと確認し、自分に合った働き方を実現できる理想の職場を見つけましょう。

8.30代建築転職成功への道筋

30代での建築業界転職は、人手不足という業界背景により大きなチャンスとなっています。経験者は即戦力として高評価を得やすく、未経験者も充実した研修制度により安心してスタートできます。

重要なのは自己分析と適切な資格取得、そして業界特化の転職エージェント活用です。

「きつい」というイメージも働き方改革により改善されつつあります。不安を行動力に変えて、理想のキャリアを実現しましょう。