2021年に新設された1級施工管理技士補は、建設業界の人手不足解消を目的とした国家資格です。

2024年度の制度改正により19歳以上なら誰でも受検可能となり、建設業界への参入障壁が大幅に低下しました。

監理技術者の補佐として重要な役割を担い、就職・転職市場での競争力向上や資格手当の支給など、多くのメリットがあります。本記事では資格の概要から取得方法、キャリア活用まで詳しく解説します。

- 1級施工管理技士補の資格概要と取得によるメリット

- 第一次検定の受験資格・試験内容・効果的な勉強方法

- 建設業界でのキャリアアップと将来的な活用方法

1.1級施工管理技士補とは?2021年新設の国家資格を徹底解説

1級施工管理技士補は、2021年4月の建設業法改正により新設された国家資格です。建設業界の深刻な人手不足を解消する目的で創設されました。

建設業法改正により誕生した新資格

建設業法改正により、施工管理技術検定制度が大幅に見直されました。

従来の「学科試験」「実地試験」は「第一次検定」「第二次検定」に名称が変更され、第一次検定に合格した段階で1級施工管理技士補の資格が付与される仕組みになりました。

この制度変更の背景には、建設業界で慢性的に不足している監理技術者の問題があります。

従来は監理技術者を各現場に専任で配置する必要がありましたが、1級施工管理技士補を補佐として配置することで、監理技術者が複数現場を兼任できるようになったのです。

1級建築施工管理技士との違いとは

1級建築施工管理技士と1級施工管理技士補の違いを表で比較しました。

| 1級建築施工管理技士 | 1級施工管理技士補 | |

|---|---|---|

| 取得要件 | 第一次検定・第二次検定の両方に合格 | 第一次検定の合格のみ |

| 業務内容 | 監理技術者として独立した判断と責任を持つ | 監理技術者の指導下で補佐業務を担う |

| 責任範囲 | 工事現場の統括責任者 | 監理技術者のサポート業務 |

| 判断権限 | 独立した技術的判断が可能 | 監理技術者の指示に基づく業務遂行 |

| 配置義務 | 大規模工事で専任配置が必要 | 補佐として配置することで監理技術者の兼任が可能 |

監理技術者の補佐業務として、具体的には施工計画の作成支援、工程管理、品質管理、下請業者への指導監督などを行いますが、常に1級建築施工管理技士からの指示を受けながら業務を遂行する必要があります。

ただし、将来的には第二次検定に合格することで1級建築施工管理技士になれるため、キャリアアップの確実なステップとして位置づけられています。

第一次検定合格で取得可能になった背景

第一次検定合格で資格取得が可能になった背景には、建設業界の構造的な問題があります。

従来の制度では第一次検定に合格しても第二次検定に不合格になると、学科試験の免除期間は2年間のみで、その後は再度第一次検定から受け直す必要がありました。

この仕組みでは資格取得への道のりが険しく、多くの受験者が挫折していました。

新制度では第一次検定合格時点で技士補の資格が得られるため、受験者のモチベーション維持と段階的なスキルアップが可能になりました。

また、若手人材の早期活用という観点からも、実務経験を積みながら第二次検定合格を目指せる制度設計となっています。

2.1級施工管理技士補が新設された3つの理由

建設業界が直面する構造的課題を解決するため、1級施工管理技士補が新設されました。主な理由は人手不足解消と働き方改革です。

①深刻な監理技術者不足の解消

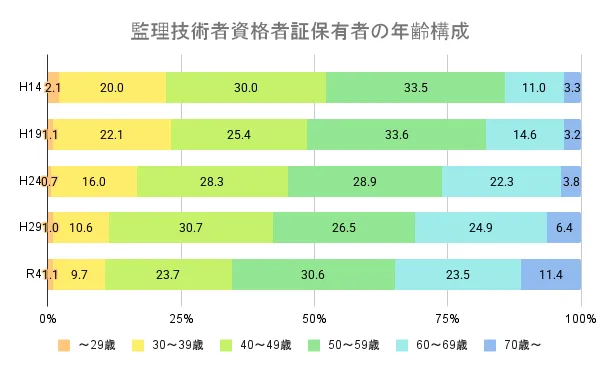

建設業界では監理技術者不足が深刻な課題となっています。

国土交通省の調査によると、総額4,500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7,000万円以上)では専任の監理技術者配置が義務付けられていますが、監理技術者の高齢化と若手の建設業界離れにより人材が慢性的に不足しています。

特に、ベテラン監理技術者の大量退職を控え、この問題は今後さらに深刻化することが予想されます。

1級施工管理技士補の新設により、監理技術者1人あたり最大2つの現場を兼任できるようになったため、実質的に必要な監理技術者数を削減することが可能になりました。

これは建設業界の持続可能な発展にとって極めて重要な制度変更といえます。

②【新・担い手3法】による建設業界の働き方改革

2019年に施行された「新・担い手3法」(品確法・建設業法・入契法の改正)は、建設業界の労働環境改善を目的とした包括的な法改正です。

この法改正は「労働者の高齢化と人材不足」「給与賃金体系の見直し」「社会保険の加入促進」「長時間労働の是正」といった課題解決を掲げています。

1級施工管理技士補の新設は、この働き方改革の一環として位置づけられており、従来の過重労働を強いられがちだった監理技術者の負担軽減を図っています。

また、技術者の段階的なキャリア形成を可能にすることで、建設業界全体の技術力向上と持続的発展を目指しています。

若手技術者にとって明確なキャリアパスが示されることで、建設業界の魅力向上にも寄与しています。

③若手人材の早期活用と段階的キャリア形成

従来の施工管理技士試験は受験資格が厳しく、実務経験を積んでからでないと受験できませんでした。

しかし、2024年度の改正により1級建築施工管理技術検定第一次検定は19歳以上であれば誰でも受検可能になりました。

これにより、工業高校卒業後すぐに資格取得を目指すことが可能となり、若手人材の早期活用が実現されています。

また、第一次検定合格で技士補の資格が得られることで、実務経験を積みながら段階的にスキルアップできる仕組みが整いました。

この制度設計は、建設業界への新規参入障壁を下げ、若年層の建設業界離れを防ぐ効果が期待されています。企業側も若手の技士補を積極的に採用することで、将来的な監理技術者確保につなげることができます。

▼あわせて読みたい

1級施工管理技士補の新設により建設業界への参入障壁が下がりました。未経験からでも施工管理への転職は可能です。

■施工管理のキャリアをスタートしたい方へ

カラフルスタッフィング建設では、正社員として雇用し、施工管理のキャリア形成をサポートしています。

20代の若手から経験豊富なベテランまで、幅広い人材が活躍中。建設業界に特化した高いマッチング精度で、あなたに合った職場をご紹介します。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら

3.1級施工管理技士補の業務内容と役割

1級施工管理技士補は監理技術者の補佐として、建設現場における重要な管理業務を担います。責任の範囲は明確に定められています。

監理技術者補佐として担う具体的業務

1級施工管理技士補の主要業務は、監理技術者の補佐として建設現場の管理業務全般をサポートすることです。

具体的には、施工計画の作成支援、工程管理、品質管理、安全管理、原価管理といった建設現場における4大管理業務に携わります。

- 工程管理

工事スケジュールの進捗確認や調整業務を行う - 品質管理

施工品質の確認や検査業務をサポートする - 安全管理

作業員の安全確保のための巡回点検や安全教育の実施支援を行う - 原価管理

材料費や労務費の管理業務を担当する

また、下請業者への指導監督も重要な業務の一つで、適切な施工が行われるよう技術的な指導を行います。これらの業務を通じて、建設現場の円滑な運営に貢献します。

工事現場での責任範囲と権限

1級施工管理技士補の責任範囲は、監理技術者の指導監督下での補佐業務に限定されています。独立した判断や決定権限は持たず、常に監理技術者からの指示に基づいて業務を遂行する必要があります。

しかし、この制約がある一方で、大規模な建設工事に参画する機会が得られるため、貴重な実務経験を積むことができます。

現場での具体的な権限としては、日常的な工程確認、品質チェック、安全巡回などの定型業務を担当し、問題が発見された場合は監理技術者に報告・相談する体制となっています。

また、下請業者との連絡調整や作業指示も重要な役割ですが、重要な判断が必要な場合は必ず監理技術者の承認を得る必要があります。この明確な役割分担により、責任の所在が明確化されています。

1級建築施工管理技士の指導下での実務経験積み重ね

1級施工管理技士補にとって価値あるものとは

- 経験豊富な1級建築施工管理技士の直接指導を受けながら実務経験を積める

- 監理技術者からの指導を通じて、施工管理の実践的なノウハウや現場での判断力を習得できる

特に、複雑な工事における問題解決手法や、関係者間の調整技術、緊急時の対応方法など、教科書では学べない実践的なスキルを身につけることができます。

また、様々な工種や規模の工事に携わることで、幅広い建設技術に触れる機会も得られます。

この実務経験は、将来的に第二次検定を受験する際の実地試験対策としても極めて有効です。

経験を積んだ技士補は、監理技術者候補として企業内でも重要な人材として位置づけられ、昇進や昇給の機会にもつながりやすくなります。

4.1級施工管理技士補取得の5つのメリット

①就職・転職市場での競争力向上

②経営事項審査での企業評価向上に貢献

③大規模工事への参画チャンス拡大

④資格手当や昇進機会の増加

⑤1級建築施工管理技士への確実なステップ

1級施工管理技士補の取得は、キャリア面・収入面・企業評価面で多くのメリットをもたらします。建設業界での活躍の幅が大きく広がります。

①就職・転職市場での競争力向上

1級施工管理技士補の資格は、建設業界における就職・転職活動で大きなアドバンテージとなります。

■建設会社の求人では、1級施工管理技士補の資格保有を応募条件に設定している企業が増加しており、無資格者との差別化が明確になっている

→特に大手ゼネコンや準大手建設会社では、監理技術者不足を解消するため技士補の採用を積極的に進めている

転職市場においても、同等の実務経験を持つ候補者の中で資格保有者が優先的に選考されるケースが多く、年収面でも10-30万円程度の差が生まれることも珍しくありません。

また、建設業界未経験者でも19歳以上であれば受検可能になったため、他業界からの転職を検討している方にとって有効なキャリアチェンジの手段となっています。

資格取得により専門性をアピールできるため、面接での説得力も格段に向上します。

②経営事項審査での企業評価向上に貢献

公共工事の入札に参加する建設会社にとって、経営事項審査での高評価は受注機会拡大に直結します。

1級建築施工管理技士補の資格保有者が在籍することで、企業の技術力評価点が加点されるため、採用企業にとって大きなメリットとなります。

具体的には、1級建築施工管理技士補1名あたり2点の加点が得られ、これは企業の競争力向上に寄与します。この制度により、技士補の資格保有者は重要な人材として企業から位置づけられ、安定した雇用と待遇改善が期待できます。

また、6ヶ月以上の継続雇用が加点の条件となっているため、短期的な雇用ではなく長期的な雇用関係が前提となり、キャリアの安定性も確保されます。

企業側も技士補の採用により公共工事受注の機会が拡大するため、積極的な採用と待遇向上に取り組む傾向があります。

③大規模工事への参画チャンス拡大

1級施工管理技士補の資格取得により、これまでアクセスできなかった大規模建設工事への参画機会が大幅に拡大します。

特に総額4,500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7,000万円以上)では監理技術者の配置が義務付けられているため、その補佐として技士補が重宝されます。

◎大規模工事では最新の建設技術や工法に触れる機会が多く、技術者としてのスキルアップが大幅に期待できる

◎多数の協力会社や専門業者との連携が必要な大規模プロジェクトでは、調整能力やマネジメントスキルも身につく

これらの経験は将来的に1級建築施工管理技士を目指す際の実地試験対策としても非常に有効です。

さらに、大規模工事への参画実績は転職時の重要なアピールポイントにもなり、キャリアアップの好循環を生み出します。

④資格手当や昇進機会の増加

多くの建設会社では1級施工管理技士補の資格保有者に対して資格手当を支給しています。月額5,000円から20,000円程度の手当が一般的で、年収ベースでは6万円から24万円の収入増加が期待できます。

また、昇進においても資格保有者が優遇される傾向があり、主任クラスへの昇格要件として技士補の資格が設定されている企業も増加しています。

人事評価においても、国家資格の取得は向上心と専門性の高さを示す重要な指標として評価されるため、査定時の加点要素となります。さらに、社内での重要プロジェクトへのアサインや責任ある業務への抜擢機会も増える傾向があります。

これらの要因により、資格取得から2-3年後には昇進や大幅な昇給を実現するケースも多く、投資対効果の高い資格といえます。

⑤1級建築施工管理技士への確実なステップ

1級施工管理技士補の取得は、1級建築施工管理技士への最も確実なステップです。

第一次検定に合格している状態では、第二次検定の受験回数に制限がなく、何度でも挑戦できるため、時間をかけてじっくりと準備することが可能です。

また、技士補として実務経験を積みながら第二次検定の対策を行えるため、実地試験で求められる現場経験と知識を同時に習得できます。

特に実地試験では施工経験記述が重要な配点を占めるため、技士補としての実務経験は直接的な試験対策となります。

統計的にも、技士補の資格を持つ受験者の第二次検定合格率は一般受験者よりも高い傾向があります。

さらに、企業からも将来の監理技術者候補として期待されるため、試験対策のための学習支援や受験費用補助などのバックアップを受けられる場合も多く、合格に向けた環境が整いやすくなっています。

▼あわせて読みたい

1級施工管理技士補取得により年収アップが期待できます。施工管理の詳細な年収データと昇給戦略をご確認ください。

■資格を活かしてキャリアアップしたい方へ

カラフルスタッフィング建設では、1級施工管理技士補などの資格を持つ方を積極採用しています。

正社員として雇用し、あなたのスキルと経験に合わせた最適な職場をご紹介。手厚い離職防止サポートで、長期的なキャリア形成を支援します。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら

5.2024年度改正!第一次検定の受検資格と試験概要

2024年度より受検資格が大幅に緩和され、19歳以上なら誰でも受検可能になりました。試験の詳細を正確に把握することが合格への第一歩です。

19歳以上なら誰でも受検可能な新受検資格

2024年度の制度改正により、1級建築施工管理技術検定第一次検定の受検資格が劇的に緩和されました。

従来は学歴や実務経験による複雑な受検要件が設定されていましたが、新制度では「受検年度末において満19歳以上」という年齢要件のみで受検可能になりました。

これにより、大学生、専門学校生、工業高校卒業生、さらには建設業界未経験者でも資格取得を目指せるようになり、建設業界への参入障壁が大幅に下がりました。

この改正の背景には、若年層の早期育成と建設業界の人材確保があり、国土交通省の強い意向が反映されています。

また、実務経験を問わないことで、理論的知識を先に習得してから実務に入るという新しいキャリア形成パターンも可能になりました。

一方で、第二次検定については従来通り実務経験が必要となるため、段階的なスキルアップが制度的に担保されています。

試験科目と出題形式の詳細

第一次検定は4つの科目で構成されており、それぞれ異なる出題形式となっています。

- 建築学等

建築学、土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学、設計図書に関する知識が四肢択一形式で出題される - 施工管理法(知識)

施工計画の作成方法、工程管理、品質管理、安全管理等の知識が四肢択一形式で問われる - 施工管理法(応用能力)

監理技術者補佐として必要な応用能力が五肢択一形式で出題され、より実践的な判断力が試される - 法規

建設工事の施工管理に必要な法令知識が四肢択一形式で出題される

試験時間は4.5時間で、全101問中から必須問題と選択問題を含む70問に解答します。

出題傾向として、近年は現場での実践的な知識を問う問題が増加しており、単純な暗記だけでは対応困難な内容となっています。

合格基準と近年の合格率推移

▼合格基準

全体で60%以上(70問中42問以上正解)かつ、施工管理法(応用能力)で60%以上(15問中9問以上正解)の両方を満たす必要がある

この基準設定により、基礎知識だけでなく実践的な応用能力も重視されていることがわかります。

近年4年間の合格率を見ると、2024年度36.2%、2023年度41.6%、2022年度46.8%、2021年度36.0%となっており、平均約40%前後で推移しています。

合格率の変動要因として、受検資格緩和による受験者層の変化、出題傾向の変更、社会情勢の影響などが考えられます。

特に2024年度は新受検資格初年度であったため、建設業界未経験者の受験が増加し、合格率がやや低下したと分析されています。

合格に必要な学習時間は個人差がありますが、一般的に300-500時間程度の勉強が必要とされており、計画的な学習スケジュール管理が合格の鍵となります。

▼あわせて読みたい

19歳以上で受検可能となった1級施工管理技士補。新卒や未経験者が施工管理派遣から始める選択肢もあります。

6.1級施工管理技士補の効果的な勉強方法

合格率40%前後の試験を突破するには、戦略的な学習計画と効率的な勉強方法が不可欠です。ポイントを絞った対策が重要です。

第一次検定の出題傾向と対策ポイント

第一次検定では基礎知識と応用能力の両方が問われるため、バランスの取れた学習が重要です。

- 建築学等

構造力学、建築材料、建築環境工学が頻出分野で、特に計算問題への対応力が求められる - 施工管理法(知識)

躯体工事、仕上工事、設備工事の標準的な施工方法と品質管理基準が重要な出題範囲となっている - 施工管理法(応用能力)

合格基準が独立して設定されているため、特に重点的な対策が必要

現場での判断を問う実践的な問題が中心で、工程管理や品質管理における具体的なトラブル対応が出題される - 法規

建設業法、建築基準法、労働安全衛生法が主要な出題範囲で、最新の法改正内容も含まれるため常に最新情報をチェックする必要がある

過去問活用と重要分野の優先順位

過去問は最も効果的な学習教材の一つです。最低でも過去5年分、できれば10年分の過去問に取り組むことで出題傾向と自分の弱点を把握できます。

学習の優先順位として、まず施工管理法(応用能力)に重点を置くことが重要です。この分野は独立した合格基準があるため、ここで基準点に達しなければ他の分野で高得点を取っても不合格となります。

次に建築学等の計算問題対策に取り組み、確実に得点できる分野を固めます。

法規については頻出条文を中心に暗記し、施工管理法(知識)は過去問の反復練習で知識を定着させます。

過去問演習では、間違えた問題の解説を必ず読み込み、関連する知識まで確認することで効率的な学習が可能になります。また、模擬試験を活用して本番の時間配分を体感しておくことも重要です。

独学vs通信講座の選択基準

独学と通信講座にはそれぞれメリット・デメリットがあり、個人の学習スタイルや環境に応じて選択する必要があります。どちらが適しているかを表にまとめました。

| 独学 | 通信講座 | |

|---|---|---|

| メリット | ・学習コストを最小限に抑えられる ・自分のペースで進められる ・時間の自由度が高い | ・体系的なカリキュラムで効率的 ・質問サポートが充実 ・確実性が高い ・学習計画が管理されている |

| デメリット | ・疑問点の解決が困難 ・学習計画の管理が困難 ・モチベーション維持が難しい | ・費用が高い ・カリキュラムに縛られる ・自分のペースで進めにくい |

| おすすめする人 | ・建設業界での実務経験がある方 ・基礎知識に自信がある方 ・自己管理能力が高い方 | ・建設業界未経験者 ・学習計画の管理が苦手な方 ・確実に合格したい方 |

近年はオンライン学習システムを活用した講座も増えており、働きながらでも学習しやすい環境が整っています。最終的には学習可能な時間、予算、現在の知識レベルを総合的に判断して選択することが重要です。

▼あわせて読みたい

資格取得前に自分の適性を確認しませんか?施工管理に向いているかどうかの診断で最適なキャリア選択ができます。

7.建設業界で活躍するための次のステップ

1級施工管理技士補取得後のキャリア戦略を明確にすることで、建設業界での長期的な成功を実現できます。計画的なステップアップが重要です。

第二次検定への挑戦タイミング

第二次検定への挑戦タイミングは、実務経験と知識の習得状況を総合的に判断して決定する必要があります。一般的には技士補として2-3年の実務経験を積んだ後が理想的とされています。

この期間中に様々な工種や工法に触れることで、実地試験で求められる施工経験記述の質が格段に向上します。また、監理技術者からの指導を受けながら実際の工事管理業務に携わることで、理論と実践の両面からの理解が深まります。

第二次検定は記述式試験のため、文章作成能力の向上も重要な要素となります。日頃から工事日報や報告書の作成を積極的に行い、技術的内容を分かりやすく説明する能力を磨くことが効果的です。

受験のタイミングとしては、技士補として一定の実績を積み、第二次検定の出題範囲に対応できる実務経験を得た時点での挑戦が適切です。

実務経験を活かしたキャリアプラン設計

技士補として積む実務経験は、将来のキャリア形成において重要な基盤となります。まず、多様な工種への参画を通じて専門分野を見極めることが重要です。

住宅建築、商業施設、工場建設、インフラ整備など、それぞれ異なる技術と管理手法が求められるため、幅広い経験を積むことで自分の適性を発見できます。

また、BIMやICTなどの新技術への対応力も現代の施工管理者には不可欠です。企業内でのキャリアパスとしては、技士補から主任、係長、課長へと段階的な昇進を目指すルートが一般的です。

一方で、将来的に独立を考える場合は、経営に関する知識の習得も並行して進める必要があります。

転職を視野に入れる場合は、技士補としての実績をポートフォリオとしてまとめ、転職市場での価値を高める戦略も重要です。

継続的なスキルアップの重要性

建設業界は技術革新が激しい分野であり、継続的な学習と スキルアップが欠かせません。1級建築施工管理技士取得後も、CPD(継続能力開発)制度を活用した学習を継続することが重要です。

新しい建設工法、法規制の変更、環境配慮技術、デジタル化対応など、常に最新の知識を習得し続ける必要があります。

また、関連資格の取得も有効なスキルアップ手段です。建築士、設備系資格、安全管理資格など、専門性を高める資格取得により市場価値を向上させることができます。

社内外の研修会や勉強会への積極的な参加、業界団体への加入なども知識更新と人脈構築の両面で効果的です。

さらに、後進の指導を通じて自らの知識を体系化し、リーダーシップスキルを磨くことも重要な成長要素となります。

これらの継続的な取り組みにより、建設業界でのキャリアを長期的に発展させることが可能になります。

▼あわせて読みたい

1級施工管理技士補取得後のキャリアアップを考えている方は、専門の転職エージェントを活用することで理想の転職を実現できます。

8.1級施工管理技士補でキャリア加速

1級施工管理技士補は、建設業界でのキャリア形成において極めて価値の高い国家資格です。

受検資格の緩和により取得しやすくなった今、建設業界への新規参入や既存技術者のスキルアップに最適なタイミングといえます。

監理技術者不足という業界課題を背景とした制度設計により、企業からの需要も継続的に高まることが予想されます。計画的な学習により合格を目指し、建設業界での安定したキャリアを築きましょう。

■施工管理でキャリアを築きたい方へ

カラフルスタッフィング建設では、正社員雇用で施工管理のキャリアをサポートしています。

建設業界に特化した高いマッチング精度と、手厚い離職防止サポートで、安心して長く働ける職場をご紹介。施工管理を中心に、建設、土木、電気、管工事など、全工種に対応しています。

▼カラフルスタッフィング建設へのお問い合わせはこちら